エナメル質形成不全は、歯のエナメル質が正常に発育しない状態で、遺伝的要因や疾患によって引き起こされることがあります。この状態は軽度の場合、白濁や茶色の変色として現れますが、中程度以上になると変色部分がしみるようになり、さらに進行すると実質欠損が生じることがあります。

一般歯科ではエナメル質形成不全が虫歯ではないため、しみる症状(知覚過敏)があっても経過観察となるケースが多く、重度になると歯に穴が開き、虫歯として処置されることが一般的です。しかし、早期に適切な予防処置を行うことで、症状の進行を防ぎ、歯を健康に保つことが可能です。

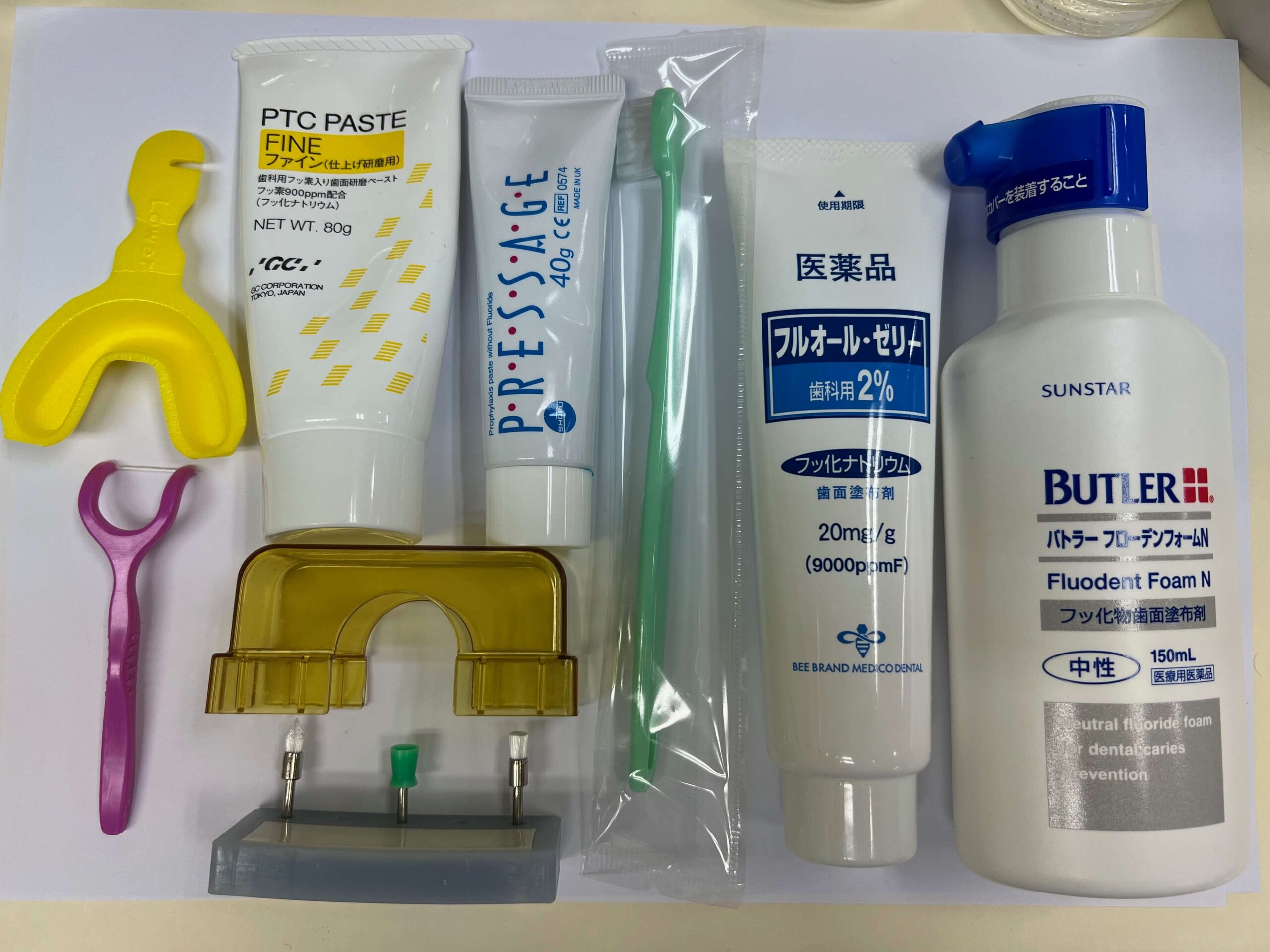

当院での予防処置

当院では、エナメル質形成不全に対し、症状が軽度の段階で以下のような予防処置を行っています:

第4世代のフッ素素材を使用したコーティング

エナメル質形成不全の歯をコーティングすることで、形成不全部の再石灰化を促します。この処置により、エナメル質の強化が期待でき、しみる症状や将来的な実質欠損を防ぎます。

予防処置のメリット

プラークの付着を防止

コーティングにより歯垢(プラーク)が付きにくくなるため、虫歯予防に効果的です。

歯肉炎の改善

歯と歯ぐきの境目の汚れもある程度防ぐため、歯肉炎の改善にもつながります。

虫歯予防にも適用可能

エナメル質形成不全だけでなく、虫歯予防を目的としたコーティングとしても使用できます。

予防処置のデメリット

着色が付きやすい

コーティング剤に色素が付着しやすいため、処置後3日間は着色しやすい食材(コーヒー、紅茶、カレーなど)の摂取を控える必要があります。

※着色は磨けば取れることがありますが、磨きすぎるとコーティングが剥がれる可能性があります。

効果の持続期間

コーティングの効果は約4か月続きます。そのため、定期的なメンテナンスが必要です。

保険適用について

この予防処置は基本的に保険適用外となります。ただし、特定の条件が整った場合に限り、保険適用が可能な場合もあります。詳細についてはお問い合わせください。

エナメル質形成不全は、早期対応がとても重要です。特に、しみる症状が出てからでは麻酔が効きにくくなることが多いため、軽度の段階で予防処置を行うことをお勧めします。お子様の歯の健康を守るためにも、気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。

参:エナメル質形成不全とは

※動画は再生ボタンで開始します。

エナメル質形成不全とは?その基本と特徴

こんにちは。今回は、**「エナメル質形成不全」**についてお話ししていきます。この言葉を初めて聞いた方も多いかもしれませんが、実はお子さんの歯によく見られる症状のひとつです。エナメル質形成不全は、歯の表面を覆うエナメル質がうまく作られない、またはその構造が弱くなる状態を指します。歯はしっかりとしたエナメル質に守られていることで、むし歯や摩耗から守られていますが、このエナメル質が正常に形成されていないと、様々なトラブルを引き起こしやすくなります。

結論からお伝えすると、エナメル質形成不全は早めに気づき、適切なケアや治療を行うことで、将来的なむし歯リスクや歯のトラブルを防ぐことができます。では、なぜこのような状態になるのか、どのような特徴があるのかを詳しく見ていきましょう。

エナメル質は、歯の表面を覆う白くて硬い層で、人体で最も硬い組織です。食事や飲み物の酸、細菌が作り出す酸から歯を守る役割を担っています。しかし、このエナメル質が形成される過程で何らかの異常が起こると、「形成不全」となり、エナメル質が薄かったり、部分的に欠けていたり、色が変わっていたりすることがあります。エナメル質形成不全は、乳歯にも永久歯にも現れることがありますが、特に永久歯が生えてくるタイミングで気づかれることが多いです。

例えば、歯の表面に白や黄色、茶色の斑点があったり、表面がザラザラしていたり、穴が開いているように見える場合、それはエナメル質形成不全のサインかもしれません。見た目だけでなく、こうした歯はむし歯になりやすく、痛みが出たり、食べ物が詰まりやすかったりと、子どもの口腔内環境に大きな影響を与えることがあります。

エナメル質形成不全の主な原因

エナメル質形成不全の原因は一つではなく、さまざまな要因が関係しています。結論からお伝えすると、妊娠中や乳幼児期の体調、栄養状態、さらには遺伝的要因などが複雑に絡み合って起こるとされています。歯のエナメル質は、乳歯や永久歯が生える前、歯の芽(歯胚)が成長している間に作られます。この大切な時期に何らかの障害が起こると、エナメル質の形成に影響を及ぼすのです。

妊娠中の母体の健康状態

まず一つ目の原因として、妊娠中の母体の健康状態が挙げられます。妊娠中に高熱が出たり、栄養が不足したり、特定の病気にかかった場合、胎児の歯の形成に影響が出ることがあります。特にエナメル質は、カルシウムやリンなどのミネラルを多く含むため、これらの栄養素が不足すると正常に作られにくくなります。

早産や低出生体重児

また、早産や低出生体重児の場合も、エナメル質形成不全が見られやすいことがわかっています。これは、歯の形成時期が未熟なまま生まれることで、エナメル質が十分に発達できない可能性があるためです。さらに、生まれてからの栄養状態や体調不良などもエナメル質の形成に影響します。

幼少期の重篤な病気や高熱

もう一つの重要な原因は、幼少期の重篤な病気や高熱です。エナメル質は、歯が生えるずっと前から作られており、特に1歳から4歳頃は、永久歯のエナメル質が形成される大切な時期です。この間に重い病気にかかったり、長期間にわたって高熱が続いたりすると、歯のエナメル質形成に悪影響を与えることがあります。

遺伝的要因

さらに、遺伝的な要因もエナメル質形成不全の原因となることがあります。家族に同じような歯の症状がある場合、遺伝的な体質として受け継がれている可能性があります。具体的な病名としては「アメロゲネシス・インパーフェクタ」という遺伝性の疾患があり、これはエナメル質形成不全の一種として知られています。

環境要因や薬剤の影響

加えて、環境要因や薬剤の影響も見逃せません。例えば、フッ素を過剰に摂取すると「フッ素症」という状態になり、歯のエナメル質が白斑や褐色の斑点を持つことがあります。また、特定の抗生物質(テトラサイクリン系など)を乳幼児期に長期間使用すると、歯の着色やエナメル質の異常が起こることも報告されています。

エナメル質形成不全の種類とその違い

エナメル質形成不全にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴や影響の度合いが異なります。結論からお伝えすると、エナメル質形成不全は「量的な異常」と「質的な異常」の2つに大きく分類されます。これらの違いを理解することで、お子さんの歯の状態に合った適切な対応がしやすくなります。

量的な異常:エナメル質低形成

まず1つ目のタイプは、エナメル質低形成と呼ばれる量的な異常です。これは、エナメル質そのものの量が少なかったり、部分的に形成されていなかったりする状態を指します。歯の表面にくぼみや溝、または欠損が見られ、歯が脆くなることが多いです。エナメル質が十分に作られていないため、歯の色が通常よりも黄色味がかったり、茶色く見えたりすることもあります。

エナメル質低形成は、歯の形成時期に何らかの障害が起こったことが原因で、歯の表面がザラザラしていたり、穴が空いたように見えることが特徴です。このタイプの歯はむし歯になりやすく、特に永久歯に見られることが多いです。

質的な異常:エナメル質低石灰化

2つ目のタイプは、エナメル質低石灰化と呼ばれる質的な異常です。これはエナメル質の量は正常でも、その硬さや質が弱くなる状態を指します。見た目は一見正常に見えることもありますが、白っぽい斑点や黄色、茶色の変色が見られたり、エナメル質が崩れやすかったりします。

エナメル質低石灰化は、カルシウムやリンといったミネラルがうまく取り込まれないことで起こります。そのため、歯が柔らかくなりやすく、強い噛み合わせや歯ブラシの圧力で欠けてしまうこともあります。

アメロゲネシス・インパーフェクタ

さらに、先天的な遺伝疾患であるアメロゲネシス・インパーフェクタもエナメル質形成不全の一種です。これは、エナメル質の形成そのものが異常を起こす病気で、乳歯と永久歯の両方に影響します。この疾患はエナメル質が非常に薄かったり、質が脆弱だったり、色が黄色から茶色っぽく変色していたりする特徴があります。遺伝的に起こるため、家族に同様の症状がある場合は注意が必要です。

程度の違いと個人差

また、エナメル質形成不全はその重症度や範囲に個人差が大きいことも特徴です。一部の歯だけに軽度の変色が見られる場合もあれば、複数の歯にわたって広範囲に形成不全が起こるケースもあります。軽度の場合は見た目だけで機能に問題がないこともありますが、重度になるとむし歯や知覚過敏、歯の破折などのリスクが高まります。

子どもの歯に現れるエナメル質形成不全のサイン

結論からお伝えすると、子どもの歯に見られるエナメル質形成不全のサインには、見た目や感触でわかる特徴があります。これらのサインを早めに発見することで、適切なケアや治療を行い、将来のむし歯や歯のトラブルを防ぐことができます。

では、どのようなサインがあるのか詳しくご紹介していきます。

色の異常(白斑、黄色、茶色の斑点)

最もわかりやすいサインは歯の色の異常です。エナメル質形成不全の歯は、通常の白さとは異なり、白斑(白い斑点)、黄色、茶色の斑点が現れることがあります。特に白斑は、初期のエナメル質低石灰化の典型的な兆候です。一見きれいに見える歯でも、よく観察すると色ムラがあることに気づくことがあります。

また、これらの変色部分はエナメル質が脆いため、むし歯が進行しやすくなることがあるため注意が必要です。

歯の表面のザラつきや凹凸

エナメル質形成不全の歯では、表面が滑らかでなく、ザラザラした感触を持つことがよくあります。さらに、部分的に凹みや溝ができていたり、欠けている場合もあります。これはエナメル質が十分に形成されていない、あるいは硬さが足りないために起こる現象です。

特にお子さんが歯みがきをしているときに、「何だか歯ブラシが引っかかる」「特定の場所がざらつく」と感じた場合、それはエナメル質形成不全のサインかもしれません。

歯が欠けやすい、もろい

もう一つの特徴は、歯が欠けやすい、もろいことです。エナメル質形成不全の歯は、通常の歯よりもエナメル質が薄かったり、質が弱かったりするため、強く噛んだり、歯ぎしりをしたりするだけで欠けてしまうことがあります。特に**奥歯(大臼歯)**などは噛む力が強くかかるため、形成不全の影響を受けやすい部位です。

知覚過敏の症状

また、エナメル質形成不全の歯は、知覚過敏の症状を引き起こすことがあります。冷たいものや熱いものを飲んだときに歯がしみる、というお子さんの訴えがあれば、エナメル質が十分に歯を守れていない可能性があります。通常、エナメル質がしっかりしている歯ではこのような刺激を感じませんが、形成不全があると象牙質が露出し、敏感になることがあります。

むし歯になりやすい

エナメル質形成不全があると、むし歯のリスクが高まります。エナメル質が薄かったり、硬さが不足していると、酸や細菌の影響を受けやすく、むし歯が進行しやすくなります。定期的な歯科検診を受けることで、むし歯の早期発見・予防が可能になります。

エナメル質形成不全による影響とリスク

エナメル質形成不全は、見た目の変化だけでなく、歯の健康全体にさまざまな影響を及ぼす可能性がある状態です。結論からお伝えすると、むし歯や知覚過敏などのリスクが高まるほか、食事や会話など日常生活にも影響を及ぼすことがあります。この章では、具体的にどのようなリスクがあるのかを詳しくご紹介していきます。

むし歯のリスクが高まる

最も大きなリスクは、むし歯になりやすいことです。通常、エナメル質はむし歯の原因となる細菌が作り出す酸から歯を守る役割を果たしています。しかし、エナメル質形成不全によってエナメル質が薄かったり、質が弱かったりすると、その防御機能が十分に働かず、むし歯が短期間で進行することが多いです。特に歯の表面に凹凸やくぼみがある場合、そこにプラーク(歯垢)がたまりやすくなり、さらにむし歯リスクが高まります。

知覚過敏や痛み

次に挙げられるのが、知覚過敏です。エナメル質が正常に形成されていない場合、冷たいものや熱いものを飲食したときに歯がしみることがあります。これは、エナメル質が薄くなったことでその下にある象牙質が露出し、刺激を神経に伝えやすくなってしまうためです。痛みが頻繁にあると、食事の際に不快感を覚えたり、食べる意欲が低下したりすることもあります。

歯の欠けやすさと摩耗

エナメル質形成不全があると、歯が欠けやすい、削れやすいというリスクも高まります。硬いものを噛んだときや、日常的な歯ぎしり、強いブラッシングなどが原因で、エナメル質が崩れたり、摩耗が進行したりすることがあります。このような状態が続くと、さらに歯の内部にある象牙質が露出し、歯の強度がどんどん落ちてしまいます。

見た目への影響と心理的ストレス

歯の見た目にも大きな影響があります。白や黄色、茶色の斑点や変色、表面の凹凸などが目立つ場合、成長するお子さんの自己肯定感に影響を与えることもあります。歯の見た目を気にするようになると、人前で笑ったり話したりすることに抵抗を感じるようになることも考えられます。このような心理的なストレスは、思春期の子どもにとって特に大きな問題となることがあります。

噛み合わせや発音への影響

さらに、エナメル質形成不全が進行すると、噛み合わせや発音に影響が出る場合もあります。歯の形や高さが不揃いになることで、食べ物を噛み砕く力が弱くなったり、発音が不明瞭になったりすることがあります。これは特に、奥歯や前歯に形成不全がある場合に起こりやすいです。

エナメル質形成不全の予防はできるのか

結論からお伝えすると、エナメル質形成不全そのものを完全に予防することは難しい場合がありますが、リスクを減らすための取り組みや、悪化を防ぐ方法は存在します。エナメル質形成不全は、歯が形成される胎児期や乳幼児期に起こるため、環境や生活習慣の影響を最小限にすることが大切です。ここでは、親御さんができる予防策や注意点について詳しくご紹介していきます。

妊娠中の母体の健康管理

まず、エナメル質形成不全のリスクを減らすためには、妊娠中の母体の健康管理が非常に重要です。妊娠中に高熱が出たり、栄養不足に陥ったりすると、胎児の歯の形成に悪影響を与えることがあります。バランスの取れた食事を心がけ、特にカルシウム、リン、ビタミンDなどのミネラルやビタミン類をしっかり摂取することが、胎児の歯の健やかな発育に繋がります。

また、妊娠中の感染症にも注意が必要です。特に風疹やサイトメガロウイルス感染症などは胎児の発育に影響を与えることが知られており、これらがエナメル質形成不全の一因となる可能性もあります。予防接種や感染対策を行い、母体の健康を保つことが、赤ちゃんの歯を守る第一歩です。

乳幼児期の健康管理と栄養

乳幼児期は、永久歯のエナメル質が形成される大切な時期です。この時期に重篤な病気や高熱が続くと、歯の形成に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、適切な栄養管理や、感染症の予防、早期の医療対応が重要です。特に、乳製品や魚介類に含まれるカルシウムやリンを意識して摂取することが、歯の健やかな発育に役立ちます。

また、適度な日光浴を行うことで、ビタミンDが体内で合成され、カルシウムの吸収が促進されます。これは歯や骨の発育にとって非常に重要な要素です。

フッ素の適切な使用

フッ素は歯のエナメル質を強化し、むし歯のリスクを減らす効果がありますが、過剰摂取はフッ素症と呼ばれるエナメル質の異常を引き起こすことがあります。歯科医院でのフッ素塗布や、フッ素配合の歯みがき粉を適量使うことは効果的ですが、過剰にならないよう、歯科医師の指導を受けながら使用することが大切です。

遺伝的要因は予防できないが、早期発見が大切

エナメル質形成不全には、遺伝的な要因が関係している場合もあります。この場合、予防は難しいですが、家族に同様の症状がある場合は、早めに歯科医院での診察を受けることが重要です。早期に発見することで、適切なケアや治療が可能となり、歯の健康を保つことができます。

まとめ

エナメル質形成不全の治療法とケア方法

結論からお伝えすると、エナメル質形成不全の治療やケアは、歯の状態や症状の重さによって異なりますが、定期的な歯科医院での管理と適切な処置によって、むし歯や痛み、見た目の問題を最小限に抑えることができます。ここでは、具体的な治療法と日常生活でのケア方法についてご紹介していきます。

歯の表面を保護する処置

エナメル質形成不全がある歯は、エナメル質が薄かったり質が弱かったりするため、むし歯や欠け、知覚過敏などが起こりやすくなります。そこで、歯科医院では歯の表面を保護するための処置が行われます。軽度の場合には、フッ素塗布やシーラントと呼ばれる保護材を歯の溝に流し込むことで、むし歯の進行を防ぐことができます。シーラントは特に、奥歯の溝が深い部分や凹凸の多い場所に施され、プラークがたまらないようにする効果があります。

コンポジットレジンによる修復

歯の欠けや凹みが目立つ場合には、コンポジットレジンと呼ばれる樹脂を用いて、歯の形を整える治療が行われます。これは、歯の色に近い素材を使用するため、見た目が自然で、強度も確保できるのが特徴です。治療後すぐに通常の生活が送れるため、お子さんにも負担が少ない処置です。

被せ物(クラウン)による補強

エナメル質形成不全が重度の場合、歯の強度をしっかり確保するために、**被せ物(クラウン)**を使用することがあります。特に奥歯など、噛む力が強くかかる部位ではクラウンによる補強が有効です。子どもの場合には、乳歯用のクラウンを使用し、歯の成長に合わせて調整していきます。これにより、歯の機能を守りながら、むし歯や欠けのリスクを減らすことができます。

定期的な歯科検診とフッ素ケア

エナメル質形成不全がある場合は、定期的な歯科検診が特に大切です。状態を継続的にチェックし、むし歯や欠け、知覚過敏の兆候を早期に発見することで、トラブルを未然に防ぐことができます。検診時には、必要に応じてフッ素塗布を行い、歯の質を強化していきます。

自宅でのケア方法

ご家庭でできるケアとしては、フッ素配合の歯みがき粉を使ったブラッシングが効果的です。エナメル質形成不全がある歯はデリケートなため、柔らかめの歯ブラシを使用し、優しく丁寧に磨くことを心がけましょう。また、食事の後は口をゆすぐ習慣をつけると、酸や糖分が歯に長く留まらず、むし歯予防に役立ちます。

食生活の見直し

さらに、食生活の見直しも大切です。砂糖を多く含むお菓子やジュースなどを控え、歯に優しい食品を積極的に取り入れることが、歯の健康維持に繋がります。特に、カルシウムやリン、ビタミンDを含む食品を意識して摂取することで、歯の質を内側からサポートすることができます。

終わりに

今回は、エナメル質形成不全について詳しくお伝えしてきました。お子さんの歯に見られる白斑や変色、表面のざらつき、歯の欠けやすさといった特徴から始まり、その原因、種類、リスク、そして予防や治療法までを順にご紹介しました。

改めて結論をお伝えすると、エナメル質形成不全は見た目の変化だけでなく、むし歯や知覚過敏などのリスクを高める可能性がある状態ですが、早期に発見し、適切なケアや治療を行うことで、そのリスクを大きく減らすことができます。特に、成長期のお子さんにとっては、歯の健康は食事や発音、さらには心の健康にも大きく影響を与えるものです。

妊娠中からの母体の健康管理、乳幼児期の適切な栄養摂取、そして日々の歯みがき習慣と定期的な歯科検診が、お子さんの健やかな歯の成長を支えます。また、もしエナメル質形成不全が見つかった場合でも、現在ではさまざまな治療法やケア方法があります。歯科医師と連携しながら、お子さんの歯を守っていくことが大切です。

当院でも、お子さん一人ひとりの歯の状態に合わせた丁寧な診察とケアを行っています。もし気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。お子さんの健やかな成長を、歯の健康から支えていきましょう。