お子さまの健やかな成長をサポートするため、当院では歯並びを意識した口腔管理を提供しています。日常生活やお口の中の状態をもとに、将来的な歯並びの変化を予測し、早期の段階から適切なケアとアドバイスを行っています。

特に成長期におけるお子さまの歯並びは、日常の習慣や口腔内の状況に大きく影響されるため、定期的な検診を通じて、歯並びに関連するリスクを早期に発見し、適切な対応が可能です。また、歯科矯正を無理に勧めるのではなく、自然な成長を見守りながら、必要なタイミングで最善の対策を取れるようお手伝いします。

このように、歯並びだけでなく、口全体の健康を長期的に管理し、お子さまの健全な成長をサポートすることが当院の目指すところです。

参考:歯並びを意識した口腔管理とは

歯並びと口腔管理の関係とは

歯並びを良好に保つためには、日々の口腔管理がとても重要です。特にお子さんの成長期には、歯や顎がまだ柔軟で発達途上にあるため、適切な管理を行うことで将来の歯並びやかみ合わせに良い影響を与えることができます。逆に、習慣の積み重ねが悪影響を及ぼすこともあるため、保護者の方が正しい知識を持っておくことが大切です。

では、なぜ口腔管理が歯並びと深く関係しているのでしょうか?それは、歯並びを左右する要素が「歯そのもの」だけでなく、「歯を支える骨や筋肉」「口腔習慣」「呼吸方法」など、複数の要因に関係しているからです。これらを健康に保ち、正しく成長を導くためには、日々の歯みがき習慣や生活習慣の見直しが欠かせません。

たとえば、虫歯が進行して早期に乳歯を失ってしまうと、後から生えてくる永久歯が正しい位置に並ぶスペースが失われることがあります。また、柔らかいものばかりを食べる食生活は、顎の発育を妨げ、結果として歯並びに悪影響を与えることもあります。

口腔管理というと「歯みがき」のイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけでは不十分です。歯をみがくことはもちろん大切ですが、それ以上に「虫歯や歯周病を予防する」「不適切な習慣を避ける」「定期的に歯科を受診する」といった包括的な管理が必要です。

さらに小児期は、顎の骨や筋肉のバランスが大きく変化する時期でもあるため、専門的な視点での経過観察やアドバイスが役立ちます。小児歯科では、歯並びを乱す原因となる癖(指しゃぶりや舌の位置、口呼吸など)にも注目し、それらを早期に見つけ、必要に応じて対策を講じることができます。

つまり、口腔管理は「虫歯や歯周病の予防」にとどまらず、「歯並びやかみ合わせを整えるための基礎作り」でもあるのです。特にお子さんの将来の口腔環境を健やかに育てるためには、日頃からの意識とケアが欠かせません。

このブログでは、歯並びを意識した口腔管理について、生活習慣や食事、日常の工夫、小児歯科での対応まで、さまざまな角度から詳しくお伝えしていきます。ぜひ、保護者の皆さまが実践に取り入れやすい情報としてご活用ください。

正しい噛み合わせを育てる習慣

正しい噛み合わせは、将来の健康な歯並びの基礎となる重要な要素です。子どもの成長期において、噛み合わせの形成は毎日の生活習慣や口の使い方によって大きく左右されます。そのため、日々の中で「よく噛む」「正しい姿勢を保つ」「口周りの筋肉をバランスよく使う」などの習慣を身につけることが大切です。

まず、正しい噛み合わせとは、上下の歯が適切にかみ合い、あごの位置も安定している状態を指します。これが崩れてしまうと、歯に余計な力がかかってすり減りやすくなったり、顎関節に負担がかかったり、発音や呼吸、姿勢にまで影響することがあります。

では、どのような習慣が噛み合わせの育成に良いのでしょうか?

ひとつは、「よく噛んで食べること」です。最近は柔らかい食品が多く、あまり噛まずに飲み込むお子さんも増えています。しかし、しっかり噛むことで顎の骨や筋肉が鍛えられ、成長発達が促されます。また、噛むことは唾液の分泌を促進し、口腔内の自浄作用を高めてくれる効果もあります。特に「左右両方の歯で均等に噛むこと」を意識すると、顎の左右バランスも整いやすくなります。

次に、「正しい姿勢」も重要です。食事中に猫背になっていると、顎が後ろに引かれ噛み合わせがずれてしまう可能性があります。足をしっかり床につけて座り、背筋を伸ばすことで、顎や口まわりの筋肉を正しく使えるようになります。

さらに、「舌の位置」も意外と重要です。舌は本来、上あごの内側に軽くついているのが自然な位置ですが、常に舌が下に落ちていたり、前に突き出していると、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。こうした舌の癖は専門的には「舌癖(ぜつへき)」と呼ばれ、気づかれにくい問題ですが、口の機能発達や歯列の乱れに直結するため注意が必要です。

日々の生活の中で、噛むこと・姿勢・舌の位置など、子どもの動きや習慣を観察することは、将来の正しい噛み合わせを育む上でとても大切です。保護者の方が「お口の使い方」に目を向けることで、早期に気づける変化も多くあります。必要に応じて、小児歯科での定期的なチェックも取り入れていくと安心です。

噛み合わせの土台づくりは、まさに「日々の小さな積み重ね」から始まります。楽しみながら自然に身につけられる習慣を、ご家庭でも取り入れていきましょう。

食生活が歯並びに与える影響

歯並びの形成には、日々の「食生活」が深く関わっています。栄養バランスだけでなく、「食べる内容」や「食べ方の習慣」も、顎や筋肉の発達、そして歯の並び方に大きな影響を与えるからです。特に成長期にあるお子さんにとって、噛む力や顎の発達は非常に重要なポイントになります。

まず、現代の食生活において問題視されているのが、やわらかい食べ物の摂取が増えていることです。ハンバーグやパン、うどんなど、加工食品や柔らかい食材ばかりを食べていると、噛む回数が減り、顎の骨や筋肉が十分に発達しません。その結果、歯が並ぶためのスペースが不足し、歯列が重なったり、歯が斜めに生えてしまったりすることがあります。

また、「片側だけで噛む」などの偏った食べ方も、歯並びに影響を与えます。いつも同じ側で噛んでいると、顎の左右のバランスが崩れ、歯の傾きや噛み合わせのズレにつながることがあります。左右両方の歯でまんべんなく噛むことは、歯列を整えるうえでも、口の筋肉をバランスよく育てるためにも必要な習慣です。

さらに、「飲み物の取り方」も見落とせません。ストローばかりで飲み物を摂ることが習慣化していると、唇や舌の筋肉が適切に使われなくなり、これが舌癖や口呼吸の原因になることもあります。特に、哺乳瓶やストローの長期使用には注意が必要です。

加えて、食事時間の短さも顎の成長を妨げる一因です。急いで食べると、噛む回数が自然と少なくなり、消化にもよくありません。1回の食事で最低でも20〜30回程度はしっかり噛むことを意識したいところです。よく噛むことは、唾液の分泌を促し、むし歯予防にもつながるため、一石二鳥の効果が期待できます。

では、歯並びによい食生活とはどのようなものでしょうか?それは、「よく噛まなければ食べにくい食材」を意識的に取り入れることです。たとえば、れんこんやごぼう、きんぴら、切干大根、玄米や雑穀米などの硬めの食材は、噛む力を自然と育ててくれます。また、和食中心の食事は、自然と噛む回数が多くなるのでおすすめです。

もちろん、食事を楽しむことが何より大切です。無理に硬いものを食べさせるのではなく、調理方法を工夫したり、家族で一緒に噛むことの大切さを話し合ったりしながら、楽しい食習慣を育てていくことが望ましいです。

食生活は、毎日欠かせないものだからこそ、小さな意識で大きな変化を生み出します。正しい食習慣を身につけることで、将来的な歯並びの乱れを防ぐ基礎ができあがります。保護者の方も一緒に取り組んでいただくことで、より効果的な口腔育成につながります。

指しゃぶり・舌癖・口呼吸と歯並び

子どもの歯並びに大きく影響する要因として、「指しゃぶり」「舌癖(ぜつへき)」「口呼吸」が挙げられます。これらの習慣は、長期にわたって続くと、歯や顎の発育に悪影響を及ぼすことがあり、結果として歯並びが乱れる原因になります。保護者がこうしたサインに早めに気づくことが、予防の第一歩です。

まず「指しゃぶり」は、乳児期には自然な行動であり、多くのお子さんが行うものです。しかし、3歳を過ぎても続いている場合は、注意が必要です。なぜなら、指を吸うことで前歯に持続的な力が加わり、前歯が前方に突出したり、上下の前歯がしっかり噛み合わない「開咬(かいこう)」という状態になってしまうことがあるからです。また、指を吸う時の唇や顎の位置の癖が、歯列や顎の発育に不自然な力を加えることもあります。

次に「舌癖」は、口を閉じているときに舌が常に下の方にある、または飲み込むときに舌を前に突き出すといった癖を指します。本来、舌は安静時には上あごの内側に軽く触れているのが自然な位置です。しかし、この舌の位置が不適切だと、歯を内側から押す力が常に加わり、前歯の開きや歯列の乱れを引き起こす原因になります。

「口呼吸」もまた、歯並びへの影響が大きい習慣です。口で呼吸する癖があると、口の中が乾燥しやすくなり、むし歯や歯肉炎のリスクが高まるだけでなく、舌の位置が下がりやすくなります。また、口を常に開けている状態では、唇の筋肉が緩み、歯を適切な位置に保つための外側からの圧力が失われるため、前歯が突出したり歯が広がってしまうこともあります。

こうした癖は、本人が自覚していないことが多く、保護者や周囲の大人が気づいてあげることがとても大切です。お子さんの寝ている姿勢や口の開き方、食事の様子、発音などに注意を向けることで、早期に発見することができます。

また、小児歯科では、こうした習癖を評価し、必要に応じて「口腔筋機能療法(MFT)」などのアプローチを行う場合もあります。MFTとは、舌や唇、頬の筋肉を正しく使えるように訓練する方法で、歯並びの悪化を予防し、将来のかみ合わせを整えるための補助的な方法です。

子どもの成長とともに習慣は変化していきますが、不適切な癖が長期間続くことは、歯並びや口腔機能の発達にとって望ましくありません。日常の中での小さな変化に気づき、適切なサポートをすることで、健やかな歯列の育成を助けることができます。

子どもの成長段階に応じたケアのポイント

歯並びや噛み合わせを健やかに育てていくためには、お子さんの成長段階に応じた口腔ケアを行うことが非常に重要です。年齢ごとに口の中の状態や発達のスピードが異なるため、それぞれの時期に合わせた対応を意識することで、将来的なトラブルを予防しやすくなります。

まず、乳児期(0〜1歳頃)は、口腔内の感覚が発達し始める大切な時期です。この時期には、授乳や離乳食を通じて「噛む」「飲み込む」機能が少しずつ育ち始めます。指しゃぶりや舌を突き出す動きもよく見られますが、これらは発達の一部でもあります。ただし、いつまでも続くようであれば、小児歯科での相談が安心です。また、哺乳瓶やおしゃぶりの長期間使用は、歯並びに影響を及ぼすこともあるため、適切な時期に卒業できるよう工夫していきましょう。

- 幼児期(2〜5歳頃)*は、乳歯が生え揃い、噛む力や口まわりの筋肉が発達していく段階です。この時期には、「よく噛む」「正しく飲み込む」「口を閉じる」といった機能を習慣として身につけることが大切です。特にこの時期に、偏った噛み方や舌癖、口呼吸といった習慣が根づくと、顎の成長に偏りが出て歯並びの乱れにつながることがあるため、日常的に観察して早期に対策を講じていきたいところです。

- 学童期(6〜12歳頃)*は、乳歯から永久歯への生え替わりが進み、顎や顔の骨格も大きく変化する時期です。この時期の特徴は、上下の永久歯が混在する「混合歯列期」であることです。永久歯が正しく並ぶためには、乳歯が適切なタイミングで抜け、十分なスペースが確保される必要があります。しかし、乳歯が虫歯などで早く抜けてしまったり、反対に抜けるべき時期を過ぎても残っている場合、永久歯が正しく生える妨げになります。

また、学童期は食事や会話、運動などを通して、顎や筋肉がさらに発達していきます。この時期に「しっかり噛む」「正しい姿勢を保つ」「口をきちんと閉じる」といった基本的な習慣が身についていれば、歯並びの安定にもつながります。

- 思春期(12歳以降)*になると、多くの永久歯が生え揃い、歯列がある程度完成した状態になります。ただし、成長期の終盤であるため、顎の発育や歯の動きもまだ完全には終わっていません。このタイミングで、歯列にわずかなズレや噛み合わせの不調和が見つかることもあります。必要であれば、小児歯科や矯正歯科と連携しながら経過を観察し、適切な処置を検討することもあります。

このように、年齢や発育段階に合わせた対応をすることで、無理なく自然な歯並びの育成をサポートできます。大切なのは、早期からお口の状態に目を向け、小さな変化を見逃さず、必要に応じて歯科医院と連携していくことです。

それぞれの時期に合った適切なケアを積み重ねていくことで、お子さんの口腔の健やかな発達と、美しい歯並びの基礎がつくられていきます。

小児歯科で行う歯並びの予防的アプローチ

歯並びの乱れは、見た目の問題だけでなく、噛み合わせや発音、口腔機能全体に影響を及ぼすことがあります。小児歯科では、こうした問題を未然に防ぐために、「予防的アプローチ」に力を入れています。歯が生え始める時期から歯列が完成するまでの成長過程において、小児歯科は歯並びの健やかな発達を支える重要なパートナーとなります。

予防的アプローチとは、歯並びに悪影響を与える可能性のある要因を早期に見つけ、必要に応じて対応することで、将来的なトラブルを未然に防ぐ考え方です。具体的には、以下のような取り組みが行われます。

まず、成長発育の観察があります。乳歯の時期から定期的に通院することで、顎の発達や歯の生え方、噛み合わせの変化を継続的に把握できます。永久歯が正しい位置に生えるためには、適切なスペースが必要です。そのスペースが確保されているか、顎の幅や奥行きに偏りがないかなどを評価します。

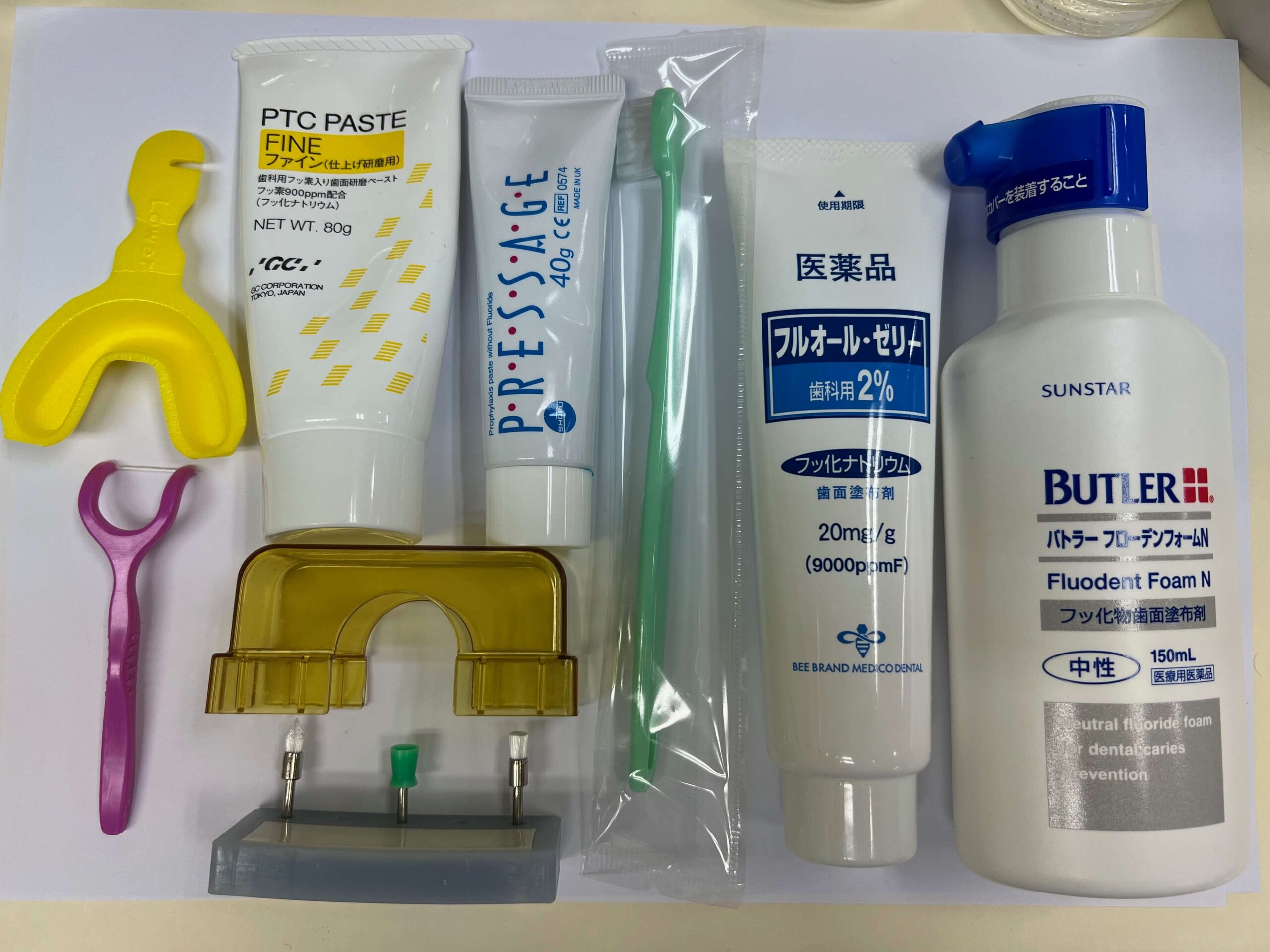

次に、習癖のチェックと改善指導です。指しゃぶり、口呼吸、舌癖といった歯並びに悪影響を与える癖は、できるだけ早く改善することが望ましいです。小児歯科では、これらの習癖が歯列や口腔機能に及ぼす影響を評価し、改善に向けた生活習慣のアドバイスを行います。必要に応じて、「口腔筋機能療法(MFT)」という専門的なトレーニングを導入することもあります。これは、舌や唇、頬の筋肉を適切に使えるように訓練することで、正しい口腔機能の発達を促す方法です。

また、歯の生え変わりの管理も重要なポイントです。乳歯が虫歯で早期に抜けてしまった場合、永久歯が生えるスペースが足りなくなったり、位置がずれてしまったりすることがあります。こうしたケースでは、「スペースメンテナー(保隙装置)」という器具を使って、後から生えてくる永久歯のためのスペースを確保することがあります。

さらに、小児歯科では、必要に応じて矯正歯科との連携も行います。初期の段階で歯列の問題が明らかになった場合には、成長のタイミングを見極めながら、早期に矯正的アプローチを取り入れることで、よりスムーズで負担の少ない対応が可能になることがあります。

これらの予防的な取り組みを行うことで、問題が大きくなる前に気づき、早めに対応することができます。特に小児期は、顎の骨や筋肉が柔軟で変化しやすいため、少しの工夫やサポートで自然な歯列の誘導がしやすい時期です。

大切なのは、「異常が出てから治す」ではなく、「健やかな成長をサポートする」視点で通院することです。歯並びの健全な育成には、家庭での習慣とともに、小児歯科での継続的な観察と支援が欠かせません。子どもの未来の健康のために、予防的な視点から口腔ケアを見直していきましょう。

ご家庭でできる歯並びを意識した日常ケア

お子さんの歯並びを整えるためには、歯科医院でのケアとともに、ご家庭での毎日の積み重ねがとても大切です。歯並びに影響を与える要因の多くは、日常生活の中に潜んでいます。そのため、ご家庭でできる工夫や意識を持つことで、歯並びが乱れるリスクを大きく減らすことができます。

まず基本となるのは、「噛む習慣の見直し」です。現代の食生活では、柔らかい食べ物が中心になりがちですが、歯並びや顎の発達のためには、よく噛むことが不可欠です。ご家庭では、れんこんやにんじんのきんぴら、雑穀ごはん、ひじきなど、少し硬めで噛みごたえのある食材をメニューに取り入れるとよいでしょう。左右の歯でバランスよく噛むことを促す声かけも有効です。

また、「姿勢」も忘れてはならないポイントです。食事中に猫背になると顎の位置がずれ、噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。イスとテーブルの高さを見直し、足裏がしっかり床や台に着くよう調整して、正しい姿勢で食事ができる環境を整えてあげましょう。

さらに、「舌の使い方」や「口の閉じ方」にも注目してみてください。舌が常に下にある、食事中に舌を突き出す、口をぽかんと開けている、といった様子が見られる場合は、舌癖や口呼吸の傾向があるかもしれません。こうした癖は歯並びに悪影響を与えることがあるため、気づいた時点で優しく声をかけるなど、自然な形での改善を目指しましょう。

遊びの中にも、口周りの筋肉を鍛える工夫を取り入れることができます。たとえば、風船をふくらませる遊びや、ストローで水を吹いて的を倒すゲーム、ガムを使った咀嚼トレーニングなどは、楽しみながら口腔機能を高めることができます。

もちろん、正しい歯みがきも重要です。歯並びが乱れている場合は、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなるため、特に仕上げみがきが欠かせません。お子さん自身の年齢や手の発達に合わせた歯ブラシを選び、家庭内で楽しく取り組めるよう工夫することが継続のポイントです。歯みがきの後には「きれいになったね」「頑張ったね」と声をかけてあげるだけでも、モチベーションが大きく変わります。

また、定期的にお口の中を観察することも、日常ケアの一部です。「歯のすき間が狭くなってきた」「前歯が重なってきた」「口がいつも開いている気がする」など、小さなサインを見逃さずに気づくことで、早めの対応が可能になります。

歯並びを意識した日常ケアは、特別なことではなく、毎日の生活の中で少しずつできることばかりです。お子さんの健やかな成長のために、ぜひご家庭で無理なく取り入れられる工夫から始めてみましょう。

終わりに

歯並びは、見た目だけでなく、お子さんの将来の噛む力、話す力、そして全身の健康にも関わる大切な要素です。今回ご紹介したように、歯並びに影響を与える要因は非常に多岐にわたります。噛む習慣、食生活、口呼吸や舌の使い方など、日常生活の中に潜む小さなことが、歯列の発達に大きな影響を与えるのです。

だからこそ、ご家庭でのちょっとした気づきと工夫が、将来のお子さんの口腔環境を守る第一歩になります。そして、定期的な小児歯科の受診を通じて、成長の過程を見守り、必要に応じたサポートを受けることで、より安心してお子さんの成長を見守ることができます。

「歯並びは遺伝だから仕方がない」と思われることもありますが、実際には生活習慣や日々のケアによって予防できるケースも多くあります。大切なのは、お子さん一人ひとりの発育リズムを尊重しながら、その時期に必要なケアを的確に行っていくことです。

未来の健康な歯並びと、健やかな口腔機能を育むために、まずは「今日からできること」から始めてみましょう。