粘液嚢胞とは?〜小児に多いお口のトラブル〜

粘液嚢胞(ねんえきのうほう)とは、口の中の唇や頬の内側、舌の裏側などにできる小さな水ぶくれのようなできものです。特に子どもに多く見られるため、保護者の方は「これ何だろう?」と心配になることが多いでしょう。結論から言うと、粘液嚢胞は唾液腺という唾液を作る小さな器官から唾液がうまく排出されず、粘液がたまってできる良性の袋状のものです。基本的には悪性化することはなく、深刻な病気ではありませんが、放置すると大きくなったり、噛んでつぶれてまたできたりを繰り返すことがあります。

なぜ小児に多いのでしょうか。その理由は、子どもは無意識のうちに唇を噛んだり、頬の内側を噛んだりすることが多く、その刺激で小さな唾液腺の管が傷つきやすいからです。また、成長段階では口腔内の組織が未熟なため、唾液の流れがスムーズでなくなることも影響します。

具体例として、学校や保育園から帰ってきたお子さんの口元をよく見ると、下唇の内側に透明または半透明の小さなぷっくりとしたできものができていることがあります。それが噛まれてつぶれると、しばらく平らになりますが、再び唾液がたまると同じ場所に繰り返しできます。痛みが強いわけではないため、子ども自身が気にせず放置することも多いですが、保護者が気づいて心配して来院されるケースがよくあります。

粘液嚢胞は、見た目だけでは心配になるかもしれませんが、正しく理解することで過度に不安になる必要はありません。小児歯科では、このようなできものに対して専門的な判断を行い、適切な処置やケアのアドバイスを提供しています。特に、繰り返しできる場合や大きさが増してくる場合には、専門の診察を受けることをおすすめします。次の章では、どうして粘液嚢胞ができるのか、その詳しい原因と発生の仕組みについて見ていきます。

粘液嚢胞の原因と発生メカニズム

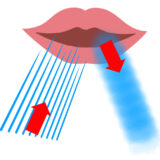

粘液嚢胞の原因は、主に唾液腺という小さな組織の損傷です。結論から言うと、唇や頬の内側を噛んだり、外からの刺激を受けることで唾液腺の導管(唾液を口内に運ぶ細い管)が壊れ、唾液が正常に排出されずに周囲の組織内にたまることで嚢胞ができます。この仕組みは大人でも起こりますが、子どもでは特に多い傾向があります。

では、なぜ子どもに多いのでしょうか?理由としては、子どもの口腔内は大人に比べて柔らかく傷つきやすいことが挙げられます。さらに、集中しているときや緊張しているときに無意識で唇を噛む癖があるお子さんも多く、その結果、唾液腺に繰り返し刺激が加わりやすくなります。また、転倒やスポーツ中の接触など、外部からの物理的な刺激が加わることも原因のひとつです。

具体的なメカニズムを説明すると、唾液腺の導管が破れることで、唾液が周囲の組織内に漏れ出します。すると体はこれを異物と認識し、漏れ出した唾液を包み込むように袋状の構造を形成します。この袋が「嚢胞」と呼ばれるものです。この嚢胞の中には粘性のある唾液がたまっており、見た目にはぷっくりと膨らんだ透明または青白いできものとして現れます。

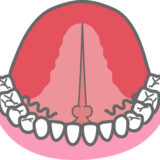

子どもの場合は唇の内側に多いのですが、舌の裏側や頬の内側、口の底(舌下部)にもできることがあります。特に舌の裏側や口の底にできるものは「ガマ腫(しゅ)」と呼ばれ、粘液嚢胞の中でも比較的大きくなる傾向があります。

重要なポイントは、粘液嚢胞が自然に治癒する場合もあれば、治らずに繰り返す場合もあるということです。小さなものは嚢胞自体が破裂して唾液が排出されることで縮小することがありますが、根本的な原因である唾液腺の損傷や閉塞が残っていると再発します。

このように、粘液嚢胞は日常のちょっとした癖や外傷がきっかけでできる良性の病変ですが、繰り返す場合は注意が必要です。次の章では、保護者が知っておきたい粘液嚢胞の見た目や症状について詳しく見ていきます。

粘液嚢胞の見た目と症状〜どう気づく?〜

結論から言うと、粘液嚢胞は見た目の特徴がはっきりしているため、保護者が日常生活の中で気づけることが多いです。唇の内側や頬の粘膜、舌の裏などに小さなぷっくりとした膨らみが現れ、それが透明から青白く見えるのが典型的な特徴です。子どもが「痛い」と訴えることは少なく、むしろ本人は気にしていないことが多いのも特徴的です。

粘液嚢胞は、通常、直径数ミリから1センチ程度の大きさで、柔らかく弾力があります。表面の皮膚(粘膜)は薄いため、内部の粘液が透けて見えることがあります。そのため、保護者が「水ぶくれのようなものができている」「ぷにぷにしていて、触ると動く」と感じることがよくあります。初めて見たときは「これ、腫瘍ではないか?」と心配になるかもしれませんが、良性の病変なので過度な心配は不要です。

症状としては、基本的に痛みやかゆみはありません。ただし、嚢胞が大きくなりすぎたり、食事中や会話中に噛んでしまうと、一時的に痛みや出血が起こることがあります。また、嚢胞が破裂して中の粘液が出ると一時的にしぼみますが、唾液腺の問題が解決しない限り、再び唾液がたまって再発します。この繰り返しが続くと、周囲の組織が刺激を受け、慢性的な炎症を引き起こすこともあります。

具体例として、あるお子さんでは、下唇の内側に直径5ミリほどの粘液嚢胞ができ、気づかずに日常生活を送っていました。しかし、ある日食事中に嚢胞を噛んでしまい、急に痛がり始めたため、保護者が慌てて歯科を受診したというケースがあります。このように、普段は無症状でも、突然の変化をきっかけに発見されることがよくあります。

また、舌の裏側や舌下部にできた場合、違和感を訴える子どももいます。「舌の動きが変」「何かが引っかかる感じがする」と話すことがあり、この場合は比較的大きな嚢胞やガマ腫である可能性が考えられます。保護者としては、子どもの話をよく聞き、口の中を時々観察することが早期発見につながります

粘液嚢胞の診断方法〜歯科医院でのチェック〜

結論から言うと、粘液嚢胞は専門の歯科医院での視診(見た目の確認)と触診(触った感触の確認)で比較的容易に診断されます。特に小児歯科では、子どもの口腔内に現れる特徴的な症状に慣れているため、短時間で判断できることが多いです。ただし、場合によっては他の疾患との鑑別が必要になるため、慎重な確認が行われます。

まず診断の理由として、粘液嚢胞と似たような見た目をする口腔内の疾患は少なくありません。例えば血豆(ちまめ)や血腫、線維腫(せんいしゅ)、乳頭腫(にゅうとうしゅ)、悪性腫瘍などが挙げられます。これらと粘液嚢胞を区別するためには、嚢胞の大きさ、色、硬さ、発生部位、経過(いつからできているのか、どのくらいの頻度で繰り返しているか)など、詳細な情報が必要です。

具体的な診断手順は以下のようになります。

① 視診:まず、口腔内を目で確認します。粘液嚢胞は半透明や青白い色をしており、ぷっくりとした膨らみが特徴です。表面の粘膜は薄く、内部の内容物が透けて見えることもあります。

② 触診:次に、指や専用の器具で軽く触れて感触を確かめます。粘液嚢胞は柔らかく、弾力があり、圧をかけると中の粘液が移動する感覚があります。

③ 問診:保護者からの情報も重要です。いつからできたのか、痛みがあるのか、嚢胞が破裂したことはあるか、頻繁に噛んでしまう癖があるかなどを詳しく聞き取ります。

一般的に、これらの診察で粘液嚢胞と診断されることが多いですが、まれに疑わしい場合や嚢胞が深部に広がっている可能性がある場合には、超音波検査やMRI検査が必要になることもあります。ただし、子どもの場合はこれらの検査が必要となるケースはごくまれです。

診断が確定した後、歯科医師は保護者に対して現在の状態と治療の選択肢について説明します。粘液嚢胞は自然に治る場合もありますが、再発を繰り返すものや大きく成長しているものは治療が必要になることがあります。その具体的な治療法については次の章で詳しく説明していきます。

粘液嚢胞の治療法と注意点

結論から言うと、粘液嚢胞の治療はその大きさや症状、再発の有無によって変わります。自然治癒を待つ場合もあれば、外科的な処置が必要になることもあります。特に小児の場合、子どもの成長や日常生活を考慮しながら、最適な方法を選ぶことが重要です。

まず理由として、粘液嚢胞は小さいものなら自然に破裂して縮小することがあり、痛みや不快感がない場合は経過観察となることが多いです。しかし、再発を繰り返したり、嚢胞が大きくなって食事や会話の妨げになる場合は、歯科医院での専門的な治療が推奨されます。

具体例として治療の流れを説明します。

① 経過観察:嚢胞が小さく、痛みや違和感がない場合、まずは自然に治るのを待ちます。保護者には、嚢胞を無理につぶさないこと、口の中を清潔に保つこと、刺激を与えないよう見守ることが指導されます。

② 外科的切除:繰り返し再発する場合や、嚢胞が大きくなっている場合は、局所麻酔を使った切除手術が行われます。歯科医院での簡易的な処置で済むことが多いですが、場所や大きさによっては小児専門の医療機関で処置することもあります。

③ レーザー治療:最近ではレーザーを使って嚢胞を除去する方法もあります。レーザーは出血が少なく、治癒も早いと言われますが、医療法上「新しい」や「最新」の表現は避ける必要があるため、ここではあくまで選択肢の一つとして紹介します。

治療時の注意点としては、術後の口腔内ケアが非常に重要です。小児の場合、処置後は違和感や痛みが出ることがあるため、柔らかい食事に切り替える、刺激物を避ける、歯磨きを優しく行うといった指導がなされます。また、切除した部分は再発しにくいですが、他の唾液腺に刺激が加わると新たな嚢胞ができることもあるため、噛む癖の改善や口腔内の観察は続ける必要があります。

例えば、歯科医院では子ども自身にも説明を行い、「唇を噛まないように気をつけようね」などの声かけを行います。これは単に治療するだけでなく、再発防止のための習慣づけをサポートするためです。保護者も家庭でお子さんの癖や口の中の様子を見守ることで、治療後の良好な経過が期待できます。

再発予防とおうちでできるケア

結論から言うと、粘液嚢胞の再発を防ぐためには、日常生活の中での小さな工夫と注意がとても大切です。粘液嚢胞は唾液腺に繰り返し刺激や損傷が加わることで生じるため、原因となる習慣や行動を見直すことが予防の鍵になります。

まず理由として、唇や頬の内側を噛む癖、爪を噛む癖、鉛筆を噛む癖など、口の周りに負担をかける無意識の行動が挙げられます。特に子どもは集中しているときや緊張しているときにこうした癖が出やすく、気づかないうちに唾液腺を傷つけていることが多いのです。また、スポーツ中の接触や転倒による物理的な刺激もリスクになります。

具体的なケア方法としては、まず保護者が子どもの口元を観察し、癖に気づいたら優しく声をかけることが基本です。「今、唇を噛んでいたよ」「鉛筆を噛むのはやめようね」と伝え、できれば代わりの行動(ストレスボールを握る、指遊びをするなど)を用意してあげると良いでしょう。また、スポーツをする場合は必要に応じてマウスガードを使用するなど、物理的な外傷から守る工夫も役立ちます。

さらに、口腔内の衛生管理も重要です。口の中が清潔であれば、もし嚢胞が破れた場合でも感染のリスクを減らせます。子どもの歯磨き習慣を整え、歯磨き後のうがいを徹底する、定期的に歯科健診を受けるといった基本的なケアが再発予防に貢献します。

もう一つ、保護者が気をつけたいのは、嚢胞を見つけたときに自宅でつぶそうとしないことです。中の粘液を押し出しても根本的な解決にはならず、かえって炎症や感染のリスクを高める可能性があります。気になる場合は自己判断せず、必ず歯科医院に相談してください。

例えば、小児歯科ではお子さんに対して「お口の中を大切に使おうね」「噛む癖に気をつけようね」といった教育的な指導も行います。保護者も一緒に取り組むことで、子どもが自分の癖に気づき、改善するきっかけになります。

子どもと一緒に気をつけたい!お口の中の健康管理

結論から言うと、粘液嚢胞の予防や再発防止だけでなく、子どもの口腔全体の健康を守ることがとても大切です。粘液嚢胞は唾液腺のトラブルですが、これをきっかけに日頃のケアや健康管理の重要性を見直すことで、むし歯や歯肉炎、噛み合わせの問題など、他の口腔内のリスクも減らせます。

その理由として、口の中は食事、会話、呼吸といった日常生活のあらゆる場面で酷使される部分だからです。子どもの場合、成長とともに歯や顎が発達していく時期なので、適切なケアと生活習慣の改善は、将来の健康につながる投資といえます。特に、定期的な歯科健診を受けることは、問題の早期発見と治療、さらに正しいケア方法を学ぶ機会として非常に有効です。

具体的には、次のようなポイントがあります。

① 毎日の歯磨き習慣を整える:子どもの歯磨きは自己流になりがちなので、保護者が仕上げ磨きをしてあげることが重要です。特に寝る前の歯磨きは徹底し、口の中を清潔に保ちましょう。

② 食習慣の見直し:砂糖の多いおやつや飲み物はむし歯のリスクを高めます。また、硬いものをかじる癖や、頬杖、歯ぎしりなども口腔内に負担をかけ、粘液嚢胞の原因になることがあります。バランスの取れた食生活を意識することが大切です。

③ 口腔内の観察:お子さんの口の中をときどき見て、異変がないか確認する習慣をつけましょう。特に唇の内側、舌の裏、頬の内側は粘液嚢胞ができやすい場所なので、変化があれば早めに歯科医院を受診してください。

例えば、歯科医院では「歯科衛生士さんによるブラッシング指導」や「噛み合わせのチェック」などを通じて、子どもと保護者の両方にわかりやすいアドバイスを提供しています。こうした取り組みを積極的に活用することで、子ども自身が「自分の口の中を大事にしよう」という意識を育てることができます。

さらに、保護者が前向きな姿勢を見せることも重要です。歯科医院を「怖いところ」ではなく、「自分の健康を守るための相談場所」と伝えることで、子どもが抵抗感なく通えるようになります。

終わりに

粘液嚢胞は、子どもの口の中に突然現れる小さなぷっくりとしたできものですが、正しく理解して対応すれば、決して怖いものではありません。結論としては、無理に自己判断で触ったりつぶしたりせず、必要に応じて小児歯科を受診し、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

理由として、粘液嚢胞は唾液腺の損傷によって唾液がたまることでできる良性の嚢胞ですが、放置したり再発を繰り返したりすることで、炎症や違和感、食事や会話の支障につながる場合があります。特に小児の場合、口腔内の成長段階にあるため、専門的な視点でケアを行うことで将来の健康維持にも役立ちます。

具体的な対策としては、唇や頬を噛む癖の改善、口腔内の清潔維持、日常的な口元の観察、そして定期的な歯科健診が重要です。小児歯科では、単に治療を行うだけでなく、子ども自身が自分の口の中に興味を持ち、大切にする意識を育てるサポートをしています。保護者の皆さんには、歯科医院を「問題が起きたときだけ行く場所」ではなく、「日常の健康を守るパートナー」として活用してほしいと願っています。

お子さんの健康なお口は、毎日の小さな積み重ねで守られます。もし気になるできものや症状を見つけたときは、ぜひ早めにご相談ください。小児歯科専門のスタッフが、丁寧にサポートいたします。