過剰歯とは何か?基本的な知識と原因

結論からお伝えすると、「過剰歯(かじょうし)」とは、通常の本数以上に生えてくる余分な歯のことです。人間の乳歯は通常20本、永久歯は28~32本ですが、過剰歯はこの本数を超えて出現します。小児歯科では決して珍しい現象ではなく、早期発見と適切な対応が重要です。

理由としては、過剰歯は単なる「歯の多さ」だけでなく、歯並びや噛み合わせ、永久歯の萌出(ほうしゅつ:生えてくること)に悪影響を及ぼすことがあるからです。放置すれば、隣接する歯を押しやったり、歯の位置異常を引き起こしたりするため、子どもの口腔環境に深刻な影響を与える可能性があります。

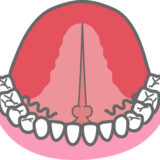

具体的に見ていくと、過剰歯は発生頻度として全体の1~3%程度とされ、特に上顎(じょうがく)の正中(前歯の真ん中)に多く見られます。この「正中過剰歯」は、永久歯の前歯が正しく並ぶのを妨げる大きな原因の一つです。その他、臼歯(奥歯)や側切歯(前から2番目の歯)の周囲などにも現れることがあります。

原因については、はっきりと解明されていない部分もありますが、遺伝的要因が大きいと考えられています。家族内で過剰歯の既往がある場合、その子どもにも発生する可能性が高まるという報告があります。また、歯の発生過程で歯胚(しはい:歯の芽となる組織)が分裂したり、余分に形成されたりすることが原因ともいわれています。

小児歯科では、過剰歯の存在は主にレントゲン検査によって確認されます。表面に見えていない埋伏(まいふく:歯ぐきの中に埋まっている状態)の場合もあるため、外見だけで判断するのは難しいことが多いです。乳歯期・混合歯列期(乳歯と永久歯が混じっている時期)に、歯医者で定期的なチェックを受けることで、過剰歯の早期発見につながります。

重要なのは、過剰歯が見つかっても必ずしもすぐに抜歯が必要とは限らないということです。位置や形、周囲の歯への影響度を見極め、適切なタイミングで治療を行うことが求められます。この判断には小児歯科の専門的な知識と経験が欠かせません。

このように、過剰歯は子どもの口の中で気づきにくく、放置すると将来的な問題につながる可能性があるため、親御さんにはぜひ基本的な知識を持っていてほしいテーマです。

過剰歯の種類と特徴

結論からお伝えすると、過剰歯にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や影響が異なります。そのため、治療方針を決める際には種類ごとの理解が重要です。

まず、過剰歯は大きく2つの分類に分けられます。それは「正中過剰歯(せいちゅうかじょうし)」と「傍側過剰歯(ぼうそくかじょうし)」です。正中過剰歯は上顎の前歯の真ん中に出現するケースで、最も頻度が高いとされます。このタイプは、永久歯の前歯が正しい位置に並ぶのを妨げることが多く、歯列不正の原因になります。一方、傍側過剰歯は前歯の横、側切歯や犬歯の周囲、さらに奥歯の領域などに生じるものです。こちらは見逃されやすく、特に奥歯の周辺では埋伏しているケースが少なくありません。

次に、形態による分類があります。過剰歯は「円錐状歯(えんすいじょうし)」と「結節状歯(けっせつじょうし)」に分けられます。円錐状歯は名前の通り円錐形をしており、細長い形状が特徴です。このタイプは比較的抜歯が簡単で、周囲の歯に与える影響も少ないとされています。一方、結節状歯は通常の歯に似た形をしており、歯冠(しかん:歯の見えている部分)が大きいことから、隣の歯に強い影響を与えることがあります。

さらに、位置による分類として「萌出過剰歯(ほうしゅつかじょうし)」と「埋伏過剰歯(まいふくかじょうし)」があります。萌出過剰歯は歯ぐきの上に出てきているタイプで、見た目でわかりやすい一方、歯列不正を引き起こしやすいです。埋伏過剰歯は歯ぐきの下、骨の中に埋まっているため、レントゲン検査をしなければ発見が難しく、永久歯の萌出障害や嚢胞(のうほう:液体がたまった袋)の形成リスクを伴います。

具体例として、上顎正中に埋伏する過剰歯は、永久歯の中切歯(前歯)の間にスペースを作り、いわゆる「すきっ歯」の原因になります。また、奥歯に埋伏する過剰歯は、周囲の歯根を圧迫し、歯根吸収や痛みの原因となることがあります。

このように、過剰歯は単に「余分な歯」というだけではなく、その種類や位置、形状によって治療法や必要な対応が大きく変わります。小児歯科専門医はレントゲンやCTなどの画像診断を駆使し、子どもの口腔内にどのタイプの過剰歯があるのかを正確に把握することが求められます。

過剰歯が引き起こすリスクと影響

結論からお伝えすると、過剰歯を放置すると歯並びや噛み合わせだけでなく、永久歯の健康や口腔全体の機能にさまざまな悪影響を与えるリスクがあります。そのため早期発見と適切な管理が極めて重要です。

理由として、過剰歯は本来あるべきスペースに余分な歯が入り込むことで、周囲の歯や骨、歯ぐきに不必要な圧力をかけるからです。これにより、永久歯が正しい位置に生えるのを邪魔したり、すでに生えている歯を押し出したりすることがあります。特に成長期の子どもにとって、歯列や噛み合わせは将来的な顔貌や発音、咀嚼(そしゃく:かむこと)の機能に直結するため、影響は見過ごせません。

具体的な影響を挙げると、まず「萌出障害」があります。永久歯が生えてくる途中で過剰歯にぶつかり、正常に表面へ出てこられなくなる状態です。これにより歯ぐきの下に埋まったままの永久歯が残ったり、変な方向に生えてしまったりします。次に「歯列不正」。正中過剰歯の場合、前歯の中心線がずれ、見た目や噛み合わせの問題が生じることがあります。また、臼歯部の過剰歯では隣接歯を圧迫し、歯の根が溶ける「歯根吸収」や歯の移動を引き起こすことがあります。

さらに重要なのが「嚢胞形成のリスク」です。埋伏した過剰歯の周囲には嚢胞ができることがあり、これは顎の骨を破壊したり、顔の形に影響を与えたりする可能性があります。嚢胞が大きくなると、手術による摘出が必要となる場合もあるため、単なる歯の問題にとどまらない重大性があります。

加えて、歯磨きのしにくさから虫歯や歯周病のリスクが高まるケースもあります。歯並びが乱れると歯ブラシが届きにくい部分が増え、磨き残しが生じやすくなるためです。特に小児期の口腔ケアは将来の歯の健康に大きく影響するため、過剰歯が原因で清掃不良になることは注意が必要です。

このように、過剰歯の存在は「今、目立った症状がないから大丈夫」とは限りません。潜在的なリスクを抱えたまま成長すると、後から大がかりな矯正や外科治療が必要になることもあるのです。小児歯科専門医では、こうしたリスクを総合的に判断し、子どもの成長に合わせた最適な治療計画を立てます。

過剰歯の診断方法と発見のタイミング

結論からお伝えすると、過剰歯は視診(見た目だけの診察)では見逃されることが多く、正確な診断には歯科医院でのレントゲン撮影や専門的な検査が不可欠です。特に小児期は成長とともに歯が生え変わる時期なので、適切なタイミングで診断を受けることが、後のトラブル防止に重要です。

その理由として、過剰歯の多くは「埋伏過剰歯」といって、歯ぐきの下や骨の中に埋まっていることが多いからです。外から見える「萌出過剰歯」であれば、家庭でも気づける場合がありますが、埋伏過剰歯は専門医が行う画像診断なしでは確認できません。そのため、定期的な歯科健診が大きな役割を果たします。

具体例として、小児歯科ではパノラマレントゲンやデンタルレントゲンを使って、すべての歯の位置や骨の状態を確認します。場合によっては、歯科用CT(コンピュータ断層撮影)を使用し、立体的に過剰歯の正確な位置を把握することもあります。これにより、過剰歯がどこに、どのような向きで存在しているのか、周囲の歯や骨にどんな影響を与えているのかを詳細に分析できます。

発見のタイミングについては、混合歯列期(だいたい6〜12歳頃)が重要です。この時期は乳歯から永久歯への生え変わりが進み、過剰歯による影響が現れやすくなるためです。具体的には、前歯がなかなか生えてこない、歯並びが急に乱れてきた、乳歯が抜けてもその後が続かないといった場合、過剰歯の存在が疑われます。こうした兆候に気づいたら、早めに歯科医院で診察を受けることが推奨されます。

また、学校の歯科検診や地域の保健センターの健診で指摘されることもありますが、全ての過剰歯が発見されるわけではないため、家庭でも注意を払うことが大切です。特に家族に過剰歯の既往がある場合は、リスクが高いとされるので、念入りなチェックが必要になります。

ここで重要なのは、早期診断ができれば治療計画を立てやすくなるという点です。過剰歯の状態によっては、すぐに抜歯するのではなく、永久歯の発育に合わせてタイミングを見計らう方が良いこともあります。逆に、放置すると隣の歯が傾いたり、嚢胞ができたりといった問題が生じる可能性が高まります。

過剰歯の治療方法と治療の流れ

結論として、過剰歯の治療は「ただ抜けば良い」というものではなく、その位置・形状・周囲の歯への影響を踏まえたうえで、慎重にタイミングと方法を判断する必要があります。治療は歯の成長過程や将来の歯列の安定性を見据えて行われるのが基本です。

その理由は、過剰歯の影響が出る時期や程度には個人差があるためです。位置によっては周囲の永久歯の萌出を妨げることもあれば、長年全く問題を起こさず存在し続けるケースもあります。過剰歯を無理に抜くことで、かえって成長途中の歯や骨に悪影響を及ぼすこともあるため、判断には専門的な知識が欠かせません。

では、具体的な治療の流れを見ていきましょう。

まず最初に行われるのは精密検査です。これはレントゲンや必要に応じてCT撮影などを通して、過剰歯の位置・向き・深さ・周囲の歯への影響などを総合的に確認するプロセスです。この情報に基づいて、治療の必要性とその時期が判断されます。

次に、治療計画の立案が行われます。たとえば、前歯の永久歯の萌出を妨げているようなケースでは、成長に合わせて過剰歯を早期に摘出し、永久歯が正しく生えてくるスペースを確保することが望ましいとされます。逆に、周囲に影響がない場合は「経過観察」を選択することもあります。

抜歯が必要な場合には、治療の時期も重要です。一般的に、過剰歯が歯根の形成を終えていない時期(根が未完成の状態)に抜歯することで、周囲の歯へのダメージを最小限に抑えることができます。ただし、過剰歯が骨の中深くに埋まっていたり、神経に近い場合などは外科的な配慮が必要となることもあります。小児歯科では局所麻酔下での処置が一般的ですが、恐怖心が強いお子さんや難症例では、鎮静法や全身麻酔下での対応が行われることもあります。

治療後は、経過観察が大切です。過剰歯を抜いたあと、永久歯が自然に正しい位置へ生えてくるか、歯列に乱れが残らないかを継続してチェックする必要があります。場合によっては、矯正治療を併用することで、理想的な歯並びを導くことができます。

また、抜歯をしないと判断された過剰歯でも、年に1~2回程度の定期的な検診が必要です。これは、経過観察中に状態が変化する可能性があるためです。たとえば、元々問題がなかった過剰歯が、周囲の歯根に接触するようになったり、嚢胞が形成される兆候が見られるようになると、治療方針の変更が求められます。

このように、過剰歯の治療は一回の処置で完了するとは限らず、お子さんの成長に合わせた中長期的な視点で行われます。

小児歯科における過剰歯治療のポイント

結論として、小児歯科での過剰歯治療は「子どもの成長と心理的負担を考慮しながら、最適な時期と方法で治療を行う」ことが重要です。大人の歯科治療と異なり、子どもの治療では発育段階、骨の成長、歯の交換期、心理的側面を細かく配慮する必要があります。

その理由は、子どもは身体的にも精神的にも発展途上にあるためです。たとえば、無理に早い段階で治療を行えば、成長途中の歯や顎に余計なダメージを与えかねません。一方で、治療を先延ばしにすれば、永久歯の萌出障害や歯列不正、噛み合わせの異常など、将来的に大きな問題が生じるリスクがあります。さらに、小児は歯科治療に対して強い不安や恐怖を抱くことが多く、治療中のストレスやトラウマを最小限に抑える工夫が欠かせません。

具体的な小児歯科の治療ポイントを挙げていきましょう。

まず、成長段階の見極めです。小児歯科では、顎の骨の成長や歯の根の形成状況を詳しく評価し、適切な治療時期を判断します。特に乳歯から永久歯への移行期(混合歯列期)は、過剰歯の影響が顕在化しやすいため、専門的な診断が必要です。

次に重要なのは、心理的サポートです。小児歯科では、子どもが安心して治療を受けられるように、治療前の説明や、診察室の雰囲気づくりに細心の注意を払います。たとえば、使用する器具を見せたり、手順をやさしく説明したり、場合によっては遊びを交えて不安を和らげる工夫を行います。

さらに、痛みや恐怖の軽減も大事なポイントです。局所麻酔を使う場合でも、表面麻酔を併用して針の痛みを軽減したり、恐怖心が強い子どもには笑気吸入鎮静法や点滴による鎮静法を検討することがあります。また、抜歯や外科的処置が必要な場合は、専門施設で全身麻酔下で安全に行う選択肢もあります。

また、治療後の経過管理も欠かせません。過剰歯の抜歯後は、歯並びが自然に整うのか、矯正治療が必要になるのか、定期的なチェックを続ける必要があります。場合によっては、矯正歯科と連携し、長期的な治療計画を立てることも重要です。

小児歯科ではこうした多角的な視点で治療が進められ、子どもの成長や将来の口腔健康を見据えた対応が行われます。親御さんにとっては、「ただ治療するだけではなく、子どもの心身に優しい治療を受けられる場所」であることを理解しておくと安心につながります。

親ができる!子どもの過剰歯への対応と予防策

結論として、過剰歯は専門的な診断と治療が必要な問題ですが、親御さんが日常生活の中でできる対応や意識しておくべき予防策もあります。過剰歯に対する家庭での関わりは、子どもの口腔の健康を守るうえで大きな力となります。

理由は、子ども本人は自分の口の中で何が起きているのか気づきにくく、口腔の異常を早く発見できるのは親御さんだからです。特に成長期は歯の生え変わりや口の中の変化が激しく、日常の観察やケアが重要になります。

具体的に親御さんができることを挙げていきましょう。

まずは定期的な歯科受診です。過剰歯は埋伏していて見た目では分からないことが多いため、歯科医院でのレントゲン検査が重要です。学校の歯科検診や保健所の健診に頼るだけでなく、かかりつけの小児歯科で年に1~2回のチェックを受けることを習慣にしましょう。特に、永久歯が生えてこない、乳歯が抜けない、歯並びが崩れてきたといった兆候に気づいた場合は、早めの受診が必要です。

次に、家庭での口腔内観察です。仕上げ磨きの際などに、歯の生え方や歯ぐきの状態をよく見てあげてください。「前歯の間に妙なスペースが空いている」「左右の歯の生え方が違う」「歯ぐきが腫れているように見える」といった小さなサインにも注意を向けましょう。

さらに、生活習慣の管理も大切です。過剰歯そのものを予防する方法は残念ながら確立されていませんが、日常的な口腔ケアや食生活の管理は、過剰歯によるリスク(たとえば歯磨きのしにくさからくる虫歯や歯肉炎)を減らすことにつながります。正しいブラッシング、フロスの使用、砂糖の多いお菓子の摂取制限などを意識しましょう。

また、親子のコミュニケーションも重要です。子どもが歯の痛みや違和感を訴えたとき、放置せずきちんと話を聞き、歯科医院に連れて行くことが、早期発見・早期治療に結びつきます。特に、家族に過剰歯の既往歴がある場合は、「うちの子もそうかもしれない」と予防的な意識を持つことが大切です。

このように、親御さんが家庭でできる対応と予防意識は、子どもの口腔環境を守る第一歩です。

終わりに

過剰歯は、子どもにとって決して珍しいものではありませんが、放置すれば将来的に歯並びや噛み合わせ、口腔全体の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。この記事を通じて、過剰歯の基本知識から種類、リスク、診断方法、治療の流れ、小児歯科ならではの配慮、家庭でできる対応策までを詳しくご紹介してきました。

結論として一番大切なのは、「過剰歯は早期発見と適切な対応が命」ということです。親御さんが家庭で注意深くお子さんの歯の様子を観察し、かかりつけの小児歯科で定期検診を受けることが、将来の大きなトラブルを未然に防ぐことにつながります。たとえ今、目立った症状がなくても、成長に伴い問題が顕在化してくることは珍しくありません。

また、治療は子どもの心身の成長を考慮した長期的な視点で行う必要があります。小児歯科は単に「歯を治す場所」ではなく、子どもの成長を見守り、健やかな口腔環境を整えるパートナーです。親御さんと歯科医院が二人三脚で協力し、子どもの将来のために最善の選択をしていくことが求められます。

最後に、家庭でのケアについてもう一度強調します。仕上げ磨きのときの小さな観察、歯の違和感や痛みを訴えたときの対応、甘いお菓子や飲み物の摂取の管理など、親御さんができることはたくさんあります。こうした日々の積み重ねが、子どもの健康な歯を守る礎になります。

これからもぜひ、小児歯科をうまく活用し、子どもの成長に寄り添った口腔ケアを続けていきましょう。お子さんが健やかに笑える未来のために、私たち小児歯科医は全力でサポートしていきます。