口呼吸とは?子どもの口呼吸の基本知識

口呼吸とは、鼻ではなく口で呼吸する習慣のことを指します。特に子どもにとっては、成長や健康にさまざまな影響を与える可能性があるため、親御さんが正しく理解しておくことが大切です。

結論からお伝えすると、子どもの口呼吸は単なる癖ではなく、体全体やお口の健康に悪影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

なぜこれが重要なのでしょうか?

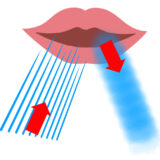

理由は、鼻呼吸と口呼吸では呼吸の質が大きく異なるからです。鼻には、空気を加湿し、温め、異物を取り除くフィルター機能があります。ところが口から空気を直接取り入れる口呼吸では、これらの重要なフィルターが働きません。そのため乾燥した冷たい空気やホコリ、細菌などがそのまま体内に入ってしまいます。

具体的には、以下のような特徴があります。

まず、口呼吸をする子どもは口がポカンと開いていることが多く、リラックスしているときや寝ているときに特に目立ちます。また、いびきや寝汗が多い、日中の集中力が続かないなどの症状が見られる場合もあります。さらに、口腔内が乾燥することで唾液による自浄作用が低下し、むし歯や歯肉炎のリスクが高まることも問題です。

小児歯科の現場では、子どもの口呼吸のサインとして次のようなことに注目しています。例えば、常に口が開いている、口唇閉鎖ができない(口を閉じる筋肉が弱い)、鼻づまりが慢性的にある、前歯が出ている、アレルギー性鼻炎などの既往がある、などです。これらはすべて口呼吸の背景にある要因と考えていきます。

専門的な視点から補足すると、口呼吸は単に呼吸の癖だけでなく、顔面の骨格発達、嚥下(飲み込み)の癖、発音や舌の位置、筋肉バランスなど、成長過程全体に関わる複合的な問題でもあります。つまり、小さな頃からの正しい呼吸は、単なる呼吸の質だけでなく、成長や発達にまで影響を及ぼすということです。

このように、子どもの口呼吸は決して見過ごしてはいけないテーマです。まずは親御さんが「口呼吸とは何か」を知り、日常の中でお子さんの様子に注意を払うことが、将来的な健康や歯並び、口腔機能を守る第一歩となります。

なぜ口呼吸はいけないのか?体と歯への影響

結論からお伝えすると、口呼吸は体全体の健康、特に子どもの成長過程においてさまざまな悪影響を与えるため、放置することは非常に危険です。

まず理由を説明します。

鼻呼吸は空気を加湿・加温し、細菌やウイルス、ホコリをろ過する重要な働きをしています。ところが口呼吸ではそのフィルターが働かず、直接外気を取り込むことになるため、喉の乾燥や感染症のリスクが高まります。また、口が常に開いていることで舌の位置が低くなり、口周りや顎の筋肉がうまく発達しない、歯並びが悪化する、さらに顔貌の成長にも影響することがわかっています。

具体例を挙げていきます。

体の面では、口呼吸は慢性的な喉の痛みや扁桃腺の腫れ、風邪をひきやすい、気道が狭くなりやすいといった問題につながります。特に睡眠時に口呼吸が続くと、いびきや睡眠の質の低下を招き、日中の集中力の低下、学習効率の低下、疲れやすさといった二次的な影響も出やすくなります。

歯科の観点から見ると、唾液による自浄作用が低下することでむし歯リスクが増加します。口の中が乾燥することで細菌が増殖しやすくなり、歯肉炎や歯周炎のリスクが高まることもあります。また、常に口が開いていることで前歯が突出していく(いわゆる出っ歯)、顎が小さく成長してしまう(狭窄歯列)、開咬(奥歯を噛んでも前歯が開いたままになる)など、歯列不正を引き起こすことも問題です。

専門的には、これらの影響は「口腔機能発達不全症」という診断名のもとで体系的に評価されています。これは、子どもの成長過程で見られる口腔の機能(噛む、飲み込む、話す、呼吸する)が正常に発達しないことを指します。口呼吸はこの重要な要因のひとつであり、放置すると矯正治療が必要になるケースもあります。

さらに長期的な影響としては、気道や顎の骨格が正しく成長しないことにより、将来的な閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)のリスクが高まることも報告されています。つまり、単なる呼吸の問題にとどまらず、全身の健康や将来の生活の質にまで関わるということです。

このように、口呼吸は子どもの体と歯に大きな影響を及ぼします。

子どもの口呼吸の原因とその背景

結論として、子どもの口呼吸の原因は一つではなく、複数の要因が重なり合っていることが多いです。親御さんが原因を理解することで、改善への第一歩が踏み出せます。

まず理由を整理すると、口呼吸の原因は大きく分けて「鼻の通気障害」「口腔機能の問題」「生活習慣」の3つに分類できます。それぞれが単独で影響することもあれば、複合的に関係する場合もあります。

具体的に見ていきましょう。

1つ目の「鼻の通気障害」とは、慢性的な鼻づまり、アレルギー性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)、鼻中隔湾曲症(鼻の内部の仕切りが曲がっている状態)などです。鼻で呼吸がしにくいため、仕方なく口呼吸になるケースが多く見られます。これらは耳鼻科的な治療や管理が必要な場合があり、小児歯科とも連携しながら対応することが重要です。

2つ目の「口腔機能の問題」は、舌の位置異常や低位舌、口唇閉鎖不全(口を閉じる力が弱い)、口周りの筋力不足、舌小帯(舌の裏側の筋)の異常などが挙げられます。特に小児歯科では、成長期の口腔機能発達を重視しており、MFT(口腔筋機能療法)などの訓練を通じて筋力や正しい舌の位置を整える支援を行います。

3つ目の「生活習慣」は、乳幼児期の指しゃぶり、長期間の哺乳瓶使用、おしゃぶりの長期使用、姿勢の悪さ(猫背)などです。これらの習慣は、口周りの筋肉や骨格に影響を与え、口呼吸のきっかけになることがあります。また、口を開けたまま寝る癖や、テレビやゲームに夢中になって口が開きっぱなしになるなど、日常の小さな習慣も要因になります。

加えて、家族性の要素(両親が口呼吸の傾向がある)や、体質的に気道が狭いなど、遺伝的背景が関わる場合もあります。こうした背景があると、生活習慣の改善だけでは解決できないこともあるため、専門家の介入が必要になります。

小児歯科では、これらの原因を見極め、必要に応じて耳鼻科や小児科と連携して総合的な対応を行います。単に「口呼吸をやめなさい」と叱るだけでは解決せず、原因を特定し、それに応じた対策を講じることが大切です。

口呼吸による歯並びや顎の成長への影響

結論として、口呼吸は子どもの歯並びや顎の正常な成長発達に悪影響を及ぼす大きな要因の一つです。単なる呼吸の問題にとどまらず、骨格や噛み合わせ、さらには顔貌全体のバランスにまで影響を及ぼします。

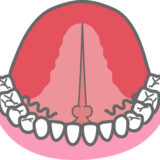

その理由は、口呼吸によって舌や口周りの筋肉のバランスが崩れるためです。正しい鼻呼吸の場合、舌は上顎(口の上の部分)に軽く接し、唇は閉じた状態が基本です。この状態が、上顎の横方向への発達を促し、歯列が整う基盤をつくります。しかし、口呼吸を続けると舌は下がり、唇は常に開いた状態となり、口周りの筋肉の働きが不十分になります。結果として、上顎が横に広がらず狭いまま成長し、歯が並ぶスペースが不足し、叢生(歯並びがガタガタになる状態)が生じやすくなるのです。

具体的な影響をいくつか挙げましょう。

まず、上顎の横幅不足による「狭窄歯列」。これは歯が正しく並ぶスペースが足りず、八重歯や叢生を引き起こします。次に、常に口が開いていることで前歯に前方から力が加わり続け、上の前歯が前方に傾斜し「上顎前突」(出っ歯)を引き起こします。また、舌が下がることで嚥下(飲み込み)の際に異常な舌の動きが癖づき、奥歯を噛み合わせても前歯が閉じない「開咬」という不正咬合が起きる場合もあります。

さらに重要なのは、骨格全体への影響です。口呼吸の子どもは下顎が後退しやすく、顔が縦に長くなる傾向があります(専門用語では「長顔症候群」)。これは、呼吸のために気道を確保しようと頭が前に出る姿勢になるためで、全身の姿勢にも悪影響を与えかねません。

専門的な視点では、こうした問題は「口腔機能発達不全症」に包括され、早期発見・早期介入が求められます。小児歯科では歯並びや顎の成長だけでなく、舌や唇、頬の筋肉のバランス、嚥下や発音の癖などを総合的に評価し、必要に応じて矯正的介入や筋機能訓練を行います。

このように、口呼吸は子どもの見た目の問題だけでなく、機能的、骨格的な側面にまで及ぶ深刻な影響があります。

家庭でできる!口呼吸改善のための習慣づくり

結論として、家庭での小さな習慣改善が、子どもの口呼吸を防ぐ第一歩になります。親御さんが日々の生活の中で意識的に取り組むことで、子どもの呼吸習慣を自然に鼻呼吸へと導くことが可能です。

なぜ家庭での対応が大切なのでしょうか?

その理由は、口呼吸は無意識のうちに続いてしまう癖であるため、日常生活の中での積み重ねが改善に大きく関わるからです。医療機関での診療やトレーニングだけでなく、家庭での実践がなければ、根本的な改善にはつながりにくいのです。

具体的な取り組み例を挙げていきます。

まず、日常の姿勢を見直すことです。姿勢が悪いと、顎が後退し気道が狭くなり、結果として口呼吸が助長されます。座るとき、立つとき、歩くときの正しい姿勢を意識し、特にスマホやゲームの時間は猫背になりやすいので、時間制限や姿勢チェックを親子で行うとよいでしょう。

次に、口を閉じる習慣を育てます。これは「リップトレーニング」と呼ばれ、簡単に自宅で実践できます。例えば、口を閉じた状態で5秒間キープし、休憩をはさんでこれを10回繰り返す練習や、軽く口唇に割り箸やカードを挟み、落とさないように意識する練習などです。こうした遊び感覚のトレーニングは、子どもにとって負担が少なく、毎日続けやすいメリットがあります。

また、睡眠環境の整備も重要です。寝るときに枕の高さが合わないと、気道が圧迫され口呼吸になりやすくなります。枕の高さや寝具の柔らかさを調整し、横向き寝やうつぶせ寝を避けるよう心がけることが大切です。さらに、寝室の湿度を適切に保ち、乾燥を防ぐことで、鼻呼吸がしやすくなる環境をつくれます。

もう一つ大事なのが、鼻づまりのケアです。アレルギー性鼻炎がある場合は耳鼻科の診察を受ける、鼻うがいやスチームで鼻腔を清潔に保つ、適度な運動で体質改善を目指すなど、家庭内でできる対策は数多くあります。

これらの工夫は、日々の小さな積み重ねで効果を発揮します。小児歯科に相談する前に、あるいは並行して、家庭での改善を意識することはとても有効です。

小児歯科で行う口呼吸対策と治療の流れ

結論として、小児歯科では口呼吸の改善に向けて「診断・評価」「原因へのアプローチ」「機能訓練」という段階的な流れで対策を行っていきます。これは単なる歯科治療にとどまらず、子どもの全身の成長発達を見据えた包括的なアプローチです。

まず理由を説明します。

口呼吸は、単なる癖ではなく、骨格や筋肉、呼吸機能、歯列、姿勢、生活習慣と密接に関係しています。そのため、歯科単独の対処ではなく、耳鼻科や小児科との連携、専門的な訓練、場合によっては矯正治療など、多角的な支援が必要になります。

具体的な治療の流れを見ていきましょう。

- 診断・評価 初診では、問診や視診、写真・模型の作製、歯列や噛み合わせの分析、舌や唇の機能チェック、鼻の通気性評価などを行います。また、必要に応じて耳鼻科でアレルギーや鼻づまりの評価を行い、鼻呼吸が可能かどうかを確認します。小児歯科では特に、口腔機能発達不全症の診断基準に基づき、筋機能、嚥下、発音、呼吸の総合的な評価を行います。

- 原因へのアプローチ 原因が明確になったら、それに応じた対策を取ります。例えば、アレルギー性鼻炎なら耳鼻科の治療、低位舌や口唇閉鎖不全なら筋機能療法、歯列不正なら矯正治療の検討、などです。小児歯科はこうした各分野をつなぐハブの役割を果たし、必要な専門家と連携を取ります。

- 機能訓練(MFT: 口腔筋機能療法) 小児歯科特有の取り組みとして、MFTがあります。これは舌・唇・頬の筋肉を正しく使う訓練を行うもので、例えば、舌を正しい位置に置く練習、口唇を閉じる筋肉を鍛える練習、嚥下の癖を修正する訓練などを行います。家庭でも継続的に練習することが必要で、親御さんの協力が不可欠です。

さらに、重度の歯列不正や顎の発育に問題がある場合は、矯正装置を使った早期矯正を検討することもあります。この場合、見た目の改善だけでなく、呼吸や嚥下、姿勢の改善を目的とした治療計画が立てられます。

小児歯科の特徴は、単に歯並びやむし歯の治療にとどまらず、子どもの成長に合わせて総合的に支援することです。治療や訓練は一回限りで終わるものではなく、継続的なフォローと評価が必要です。

予防の大切さと親が知っておきたいポイント

結論として、子どもの口呼吸を防ぐためには早期発見と日常の予防が何より大切です。親御さんが正しい知識を持ち、日々の生活で小さな変化に気づけることが、お子さんの健康な成長を守る大きな力になります。

なぜ予防が重要なのでしょうか?

理由は、口呼吸は一度癖づくと自然に治ることが少なく、歯並びや顎の骨格、呼吸機能など多方面に影響が広がってしまうからです。つまり、予防は単なる呼吸の問題を超えて、将来の健康や生活の質に直結するということです。

具体的に、親御さんが知っておきたいポイントを挙げます。

まず、子どもの日常の様子をよく観察することです。寝ているときに口が開いている、いびきをかいている、口呼吸で喉が乾燥している、日中もポカンと口が開いている、話すときに舌がうまく使えていない、などのサインは口呼吸の兆候です。こうした変化に早めに気づき、かかりつけの小児歯科に相談することが大切です。

次に、家庭でできる予防策として、鼻呼吸を促す環境を整えましょう。例えば、鼻づまりがあれば適切にケアする、部屋の湿度を保つ、睡眠時の枕の高さや寝姿勢を調整する、口唇を閉じる習慣を日常に取り入れる、などです。また、食事中によく噛むことを促すのも有効です。噛むことで口周りの筋肉が鍛えられ、舌や唇の機能が自然と発達します。

さらに重要なのは、親御さん自身が正しい知識を持つことです。ネット上には「これをすれば必ず治る」といった過剰な情報や誤解を招く情報も多いため、専門家のアドバイスを基に対応することが求められます。小児歯科はこうした相談の窓口でもあり、定期検診を通じて専門的なサポートを受けることができます。

最後に、予防は決して一度きりの行動ではありません。子どもは成長の中で生活習慣や体の状態が変わっていきます。そのため、長期的に見守り、必要に応じて専門的な評価を受けながら継続的にケアしていくことが重要です。

終わりに

ここまで、子どもの口呼吸について、その基本知識から体や歯への影響、原因、家庭での改善策、小児歯科での対応、予防の重要性まで詳しくお話ししてきました。結論として強調したいのは、口呼吸は決して放置してよい問題ではないということです。

理由は、口呼吸は単なる呼吸の癖ではなく、全身の健康、成長、発達、そして将来の生活の質にまで影響を及ぼすからです。鼻呼吸が正しく行える環境や習慣を整えることは、子どもの体を守り、健やかに育てるための大事な基盤です。

具体的に親御さんにお願いしたいことは、まず日々の生活の中でお子さんの様子に目を向け、ちょっとした変化や気になることがあれば早めに専門家に相談することです。小児歯科では、専門的な診断・評価を行い、必要に応じて耳鼻科や小児科と連携しながら包括的なサポートを提供しています。また、家庭でできる小さな取り組み、例えば正しい姿勢を心がける、口を閉じる筋力を鍛える、睡眠環境を整えるなどの積み重ねも、改善と予防には欠かせません。

この記事を通じて、親御さんが「口呼吸の問題は早めに気づいて対策を取るべきもの」という意識を持っていただけたなら幸いです。子どもの健やかな成長を支えるために、私たち小児歯科は全力でサポートしていきます。ぜひ気になることがあれば、定期検診や相談の機会をご活用ください。