上唇小帯とは?基本を知ろう

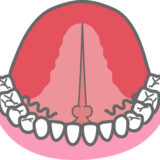

上唇小帯(じょうしんしょうたい)は、私たちの上唇と歯ぐきをつなぐ小さな筋のような組織です。簡単にいうと、上唇をめくったときに中央に見える薄い筋がそれです。この部分は赤ちゃんの頃から誰にでも存在し、成長とともに形や長さ、太さが変化していきます。

なぜこの部分が重要かというと、上唇の動きや前歯の間のスペース、さらには発音や食べ物の飲み込み方にも影響を与えるからです。特に小児歯科の現場では、この小さな筋が正常な範囲かどうかが、健やかな口腔発達の鍵になります。

具体的には、上唇小帯は上唇が過度に動きすぎないように支えたり、歯ぐきに負担がかからないようバランスをとったりしています。しかし、個人差が大きく、短すぎたり太すぎたり、歯の間まで伸びすぎている場合には、問題を引き起こすことがあります。

なぜこうした異常が起こるかというと、主に成長過程での発達のばらつきや遺伝的な要素が関わっています。小帯は成長とともに自然に緩やかになる場合もありますが、逆に成長しても変わらず、歯並びや噛み合わせに悪影響を与えるケースもあります。

例えば、生後間もない赤ちゃんの場合、母乳や哺乳瓶での授乳の際、唇をうまく閉じられないと吸う力が弱まります。これは上唇小帯が短すぎることが原因の場合があります。また、乳歯が生えそろった頃、前歯の真ん中にすき間(正中離開)ができる子もいますが、その背後に上唇小帯が関わっていることがあります。

このように、上唇小帯は見た目の小ささに反して、子どもの発育に密接に関わる大事な部分です。普段はあまり意識されないかもしれませんが、だからこそ定期的な歯科検診でチェックしてもらうことが大切です。小児歯科では、専門医が成長段階に応じて正常範囲かどうかを判断し、必要があれば適切なアドバイスや治療方針を提案してくれます。

上唇小帯の役割と子どもの口腔内での重要性

上唇小帯は、単なる皮膚のひだではなく、子どもの口腔内でさまざまな重要な役割を果たしています。結論から言うと、この部分は上唇の動きをコントロールし、歯ぐきや歯、さらには発音や食事の機能を支える重要な組織です。

なぜこれが重要かというと、上唇小帯が正常に機能していることで、子どもの口の中はスムーズに発達し、健全な歯並びや噛み合わせが形成されます。逆に、ここに異常があると、前歯の隙間(正中離開)、歯肉の引き下がり、発音障害、哺乳や咀嚼の問題など、さまざまな二次的なトラブルが引き起こされることがあります。

具体例を挙げると、上唇小帯が適度な長さと柔軟性を持っている場合、上唇は滑らかに動き、笑ったり話したり食べたりする動作がスムーズに行えます。また、唇の動きが安定することで、歯列に過剰な力がかからず、自然で均等な歯並びが保たれます。特に成長期の子どもでは、このバランスがとても大切です。

一方、上唇小帯が短すぎたり太すぎたり、歯の間に深く入り込んでいる場合、上唇の可動域が制限されたり、歯ぐきに持続的なテンションがかかることになります。その結果、前歯が引っ張られて隙間が生じたり、歯肉が退縮したりすることがあります。また、特に乳幼児期では、哺乳時に上唇をうまく巻き込めないために吸着力が不足し、授乳の効率が悪くなることもあります。

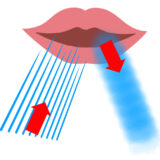

さらに、発音面でも影響があります。上唇小帯の異常によって上唇の動きが制限されると、「パ行」や「マ行」、「バ行」といった唇を閉じる音の発音がうまくできないことがあります。これが原因で、発達段階の中で言語習得に遅れが出ることもあります。

このように、上唇小帯は見た目以上に多機能で重要な存在です。普段は目立たないため見過ごされがちですが、子どもの成長とともに問題が顕在化する場合があります。そのため、早期の段階から小児歯科医が定期的に観察することで、異常の早期発見と適切な対応が可能になります。

上唇小帯の異常とは?どう見分ける?

結論からいうと、上唇小帯の異常とは「長さや太さ、位置が通常の範囲を超えていて、口腔機能や歯並び、発音などに悪影響を及ぼしている状態」を指します。正常な小帯は柔軟で、上唇の動きを適度に支えるだけですが、異常があるとその働きが制限され、さまざまなトラブルの引き金となります。

なぜこの異常を早期に見つける必要があるかというと、成長過程での口腔機能や歯列の発達に大きな影響を与えるからです。例えば、乳幼児期のうちは問題が見えづらくても、永久歯が生える頃になると前歯の間の隙間(正中離開)が目立ったり、歯ぐきが引き下がって見えるといった変化が現れます。異常が放置されると、自然には改善しない場合が多く、後に治療が必要になることがあります。

具体的に、どのような状態が「異常」とされるのかを見ていきましょう。

1つ目は、小帯が短すぎる場合です。上唇を軽く持ち上げたときに、歯ぐきが一緒に引っ張られて白く変色する、あるいは唇の動きが制限される場合は、短小帯の可能性があります。この場合、赤ちゃんだと授乳障害、幼児では発音の問題が現れることがあります。

2つ目は、小帯が太くて分厚い場合です。通常は薄く柔らかい組織ですが、太くて硬いと歯ぐきに強いテンションがかかります。その結果、歯並びが崩れたり、歯ぐきが下がったりすることがあります。

3つ目は、小帯が歯の間まで深く入り込んでいる場合です。特に上の前歯の間(中切歯間)まで小帯が伸びている場合、前歯の間にすき間が生じる正中離開の原因となります。これが長引くと、歯列矯正だけでは改善しないこともあります。

見分け方の目安としては、次のようなチェックポイントがあります:

- 上唇をそっと持ち上げたときに痛みを訴える。

- 前歯の間に明らかな隙間がある。

- 笑ったときに歯ぐきが強く引き上げられる。

- 唇を閉じるのが難しそうに見える。

- 授乳や哺乳がうまくいかない。

ただし、これらはあくまで目安です。実際に異常があるかどうかは、小児歯科の専門的な診断が必要です。見た目や素人判断だけでは誤解を招くこともあるため、気になる症状があれば早めに歯科医院で相談することが大切です。

異常が引き起こす問題と影響

結論からお伝えすると、上唇小帯の異常は子どもの口腔内にさまざまな問題を引き起こし、見た目の問題だけでなく、機能的・健康的な影響まで及ぼすことがあります。そのため早期に問題を把握し、必要な対策をとることが大切です。

まず、なぜ異常が問題を引き起こすかというと、過度なテンションや制限が歯や歯ぐき、上唇、さらには舌や口全体の動きに影響を与えるからです。これによって、自然な発育や噛み合わせ、発音、さらには心理面にも波及する場合があります。

具体的な問題として、次のようなものがあります。

1つ目は、歯並びや噛み合わせへの影響です。特に上唇小帯が前歯の間まで伸びている場合、正中離開(前歯のすき間)が生じやすくなります。これは単なる見た目の問題だけでなく、噛み合わせのズレを引き起こし、奥歯の負担が増える原因になることがあります。また、歯列矯正を行っても、小帯の異常がそのままだと後戻りしやすいのです。

2つ目は、歯ぐきの退縮や歯の露出です。小帯が太くて強い力をかけ続けると、歯ぐきが引っ張られて下がり、歯の根元が露出することがあります。これは歯の見た目が悪くなるだけでなく、歯の根が虫歯や知覚過敏にさらされやすくなるというリスクもあります。

3つ目は、授乳や咀嚼、発音の問題です。乳幼児では、上唇小帯が短いと上唇をしっかり巻き込めないため、母乳や哺乳瓶の吸着力が弱まり、栄養摂取がうまくいかないことがあります。幼児期以降では、唇の動きが制限されることで、「パ」「マ」「バ」など唇を使った発音が不明瞭になったり、食事中にうまく噛みきれない、こぼしやすいといった問題が出てくることもあります。

4つ目は、心理的な影響です。見た目の問題、特に前歯のすき間や笑ったときの歯ぐきの露出は、成長とともに本人が気にするようになります。特に小学校高学年から中学生にかけては、友達との比較やからかいの対象になり、コンプレックスを抱えるケースもあります。

このような多面的な影響があるため、上唇小帯の異常は単なる「筋の問題」と軽視せず、全身の発育や精神面も含めて総合的に考えていく必要があります。

歯科医院での診断とチェックポイント

結論からお伝えすると、上唇小帯の状態は家庭での自己判断では限界があるため、専門の小児歯科で診断を受けることが大切です。なぜなら、歯科医は成長発達に応じた正常範囲を理解し、見た目だけではわからない機能的な異常も判断できるからです。

診断はまず、視診(目で見て確認すること)から始まります。具体的には、子どもを診察台に座らせ、上唇を優しくめくり上げて小帯の付着部位、長さ、太さ、柔軟性を確認します。正常な小帯は歯ぐきの少し上あたりに付着し、唇を上げても歯ぐきや歯が過度に引っ張られることはありません。一方、異常が疑われる場合は、小帯が歯の間まで入り込んでいたり、上唇を上げると歯ぐきが白く引き伸ばされたり、痛みを伴うことがあります。

さらに、診断では次のようなチェックポイントも用いられます:

- 正中離開の有無:上の前歯の間に明らかなすき間があるか。

- 小帯付着位置:小帯がどの高さに付いているか(歯ぐきの上部か、歯の間か)。

- 唇の可動域:上唇がスムーズに動かせるか、引き上げたときの抵抗感はないか。

- 歯ぐきの状態:歯ぐきが引き下がっていたり、歯の根元が露出していないか。

- 発音や食事の様子:日常生活で唇の動きに問題が出ていないか。

必要に応じて、写真撮影や歯列模型、レントゲン撮影を併用することもあります。特に矯正治療を検討する場合や、手術(小帯切除)が必要かどうか判断する場合は、歯科医師が複数の資料をもとに総合的に判断します。

なお、小児歯科では成長発育を見守る観点から、ただちに治療を勧めるのではなく、定期的な経過観察を行うケースも少なくありません。乳歯期のうちは自然に改善する可能性もあり、無理に処置を急ぐ必要がない場合も多いのです。だからこそ、定期検診で歯科医と相談しながら、適切なタイミングを見極めることが重要です。

上唇小帯異常の治療法と進め方

結論からお伝えすると、上唇小帯の異常が確認され、機能や歯並びに影響を与えている場合には「小帯切除(しょうたいせつじょ)」という治療が選択されることがあります。これは専門の歯科医師が行う小さな外科的処置で、成長や状態に応じて慎重に進められます。

なぜこの治療が必要かというと、上唇小帯が異常な状態のままだと、矯正治療だけでは前歯の隙間が閉じなかったり、再び歯が広がってしまうリスクがあるからです。また、発音や食事の不自由さ、歯ぐきの後退といった問題を放置することは、将来的にさらに大きな治療を必要とする可能性を高めます。

具体的な治療の流れは以下の通りです。

まず、小帯切除の必要性があると診断された場合、治療のタイミングを慎重に検討します。例えば、前歯の生え変わりの時期を過ぎても正中離開が残っている場合や、歯列矯正の前後、あるいは発音・機能面に深刻な問題がある場合に行われることが一般的です。乳幼児期では、授乳障害が顕著な場合に限り行うこともあります。

治療の内容は、局所麻酔を使用し、小帯の一部または全部を切除する処置です。最近ではレーザーを用いるケースも増えており、これにより出血や痛み、術後の腫れを最小限に抑えることができます。ただし、レーザー使用の有無は医療機関によって異なりますので、事前に相談が必要です。

処置自体は短時間(通常15〜30分程度)で終わりますが、子どもにとっては初めての体験で不安が大きいため、小児歯科では事前に十分な説明を行い、恐怖心を和らげる工夫をします。必要があれば親御さんの付き添いも認められ、安心できる環境を整えます。

治療後は一時的に違和感や軽い痛みが生じることがありますが、通常は数日で落ち着きます。まれに唇の動かしづらさを感じることがありますが、これは数週間かけて自然に改善していきます。また、術後は適切なケアやマッサージを行うことで、再癒着(切除した部分が再び癒着してしまうこと)を防ぐことが重要です。

保険適用の可否や具体的な費用、日常生活の注意点については、治療を受ける前に歯科医院で詳しく説明がありますので、疑問や不安があれば遠慮せず質問することをおすすめします。

治療後のケアと自宅での注意点

結論からお伝えすると、上唇小帯の治療後は適切なケアを続けることが、回復を早め、再癒着を防ぐためにとても重要です。歯科医院での処置が成功しても、自宅でのケアが不十分だと十分な効果が得られない場合があります。

なぜケアが重要かというと、切除後の傷は自然治癒の過程で元の位置に戻ろうとする性質があります。そのため、適度な動きを与え、癒着しないようにすることで、手術の効果を最大限維持できるのです。また、ケアを怠ると痛みや腫れが長引いたり、感染のリスクが高まったりすることもあります。

具体的には次のようなポイントがあります。

まず、治療後は歯科医院の指示をしっかり守ることが基本です。処置の内容や子どもの年齢によって、ケアの方法や頻度は変わるため、個別の指示が最も重要です。一般的には、処置後2〜3日は患部に強い刺激を与えないようにし、食事は柔らかいもの(うどん、スープ、ヨーグルトなど)を選ぶと良いでしょう。熱いものや硬いもの、辛いものは避けてください。

次に、術後のマッサージが大切です。これは切除した部分が再癒着しないように、毎日数回、親御さんが指先や綿棒を使って優しく動かすケアです。やり方を間違えると逆効果になる場合があるため、歯科医院で教わった通りに行うようにしてください。特に初めての親御さんにとっては戸惑うことが多いので、不安があれば遠慮せず再度教えてもらいましょう。

また、口腔内の清潔を保つことも忘れてはいけません。ブラッシングは傷口を避けながら優しく行い、うがいは軽めにします。場合によっては歯科医院から処方されるうがい薬や消毒薬を使うこともあります。

さらに、子どもの気持ちに寄り添うことが重要です。処置後の違和感や痛みで、子どもがケアを嫌がることは珍しくありません。無理に押し付けるのではなく、「すぐ終わるから一緒に頑張ろうね」と声をかけたり、終わった後に褒めたりと、安心感を与えてあげましょう。

最後に、定期的な歯科のフォローを受けることも大切です。傷の治り具合、歯並びや歯ぐきの状態、癒着の有無を確認してもらうことで、万が一問題が起きても早めに対応できます。歯科医院では経過に応じたアドバイスをしてもらえるので、自己判断せず、疑問があれば相談しましょう。

終わりに

上唇小帯は、普段はあまり意識されない小さな組織ですが、子どもの口腔内にとって非常に重要な役割を果たしています。歯並びや噛み合わせ、発音、食事といった日常生活のあらゆる場面で影響を与えるため、正常な状態を維持することは健やかな成長に欠かせません。

本記事でお伝えしてきたように、上唇小帯の異常は見た目や自己判断では気づきにくいことが多く、歯科医師による専門的な診断が必要です。早期に問題を見つけることで、必要な治療を適切なタイミングで行い、将来的なトラブルを予防できます。また、治療後の自宅ケアや定期的な経過観察も、治療効果を維持するために重要な要素です。

小児歯科専門医は、成長過程に応じた適切な判断とサポートを行い、親御さんと一緒にお子さんの健やかな口腔発育を見守っていきます。もし「うちの子の前歯が気になる」「授乳のときに吸う力が弱い気がする」などの心配があれば、ぜひ一度歯科医院に相談してみてください。些細な疑問や不安も、専門の目で見れば重要な手がかりになることがあります。

この記事が、親御さんたちがお子さんの健康なお口を守るための参考になれば幸いです。今後も定期的な検診を続け、安心して笑顔で過ごせる毎日をサポートしていきましょう。